Double peine pour les transfrontaliers

En Alsace, la fermeture brutale des frontières a révélé l’obsolescence des conventions fiscales sur les travailleurs frontaliers. Une situation dont ils continuent à payer le prix à plus d’un titre.

Le 15 mars 2020, l’Allemagne a pris une décision qui paraissait inimaginable jusque-là. Au sommet de la première vague du Covid-19, elle a fermé ses frontières avec cinq de ses voisins — sans la moindre concertation. Face au risque sanitaire, l’accord de Schengen ne semble pas peser bien lourd.

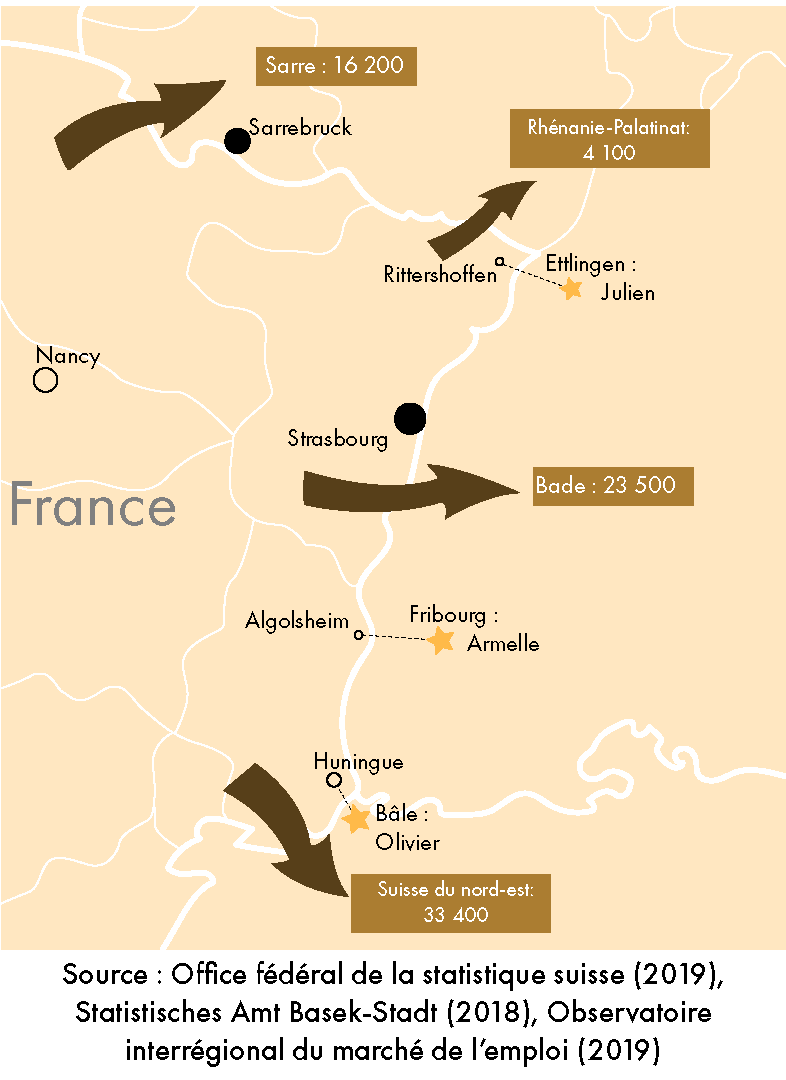

Ce jour-là, la fermeture brutale de la frontière bouleverse le quotidien des 44 000 travailleurs frontaliers français. Julien en fait partie. Depuis trois ans, cet Alsacien travaille dans le district de Karlsruhe en Allemagne. Il traverse la frontière tous les jours, sans même y penser. Mais le 15 mars, il reçoit un appel de son supérieur qui lui annonce qu’il ne peut pas venir travailler et qu’il doit rester chez lui.

Sauf qu’en restant à la maison, Julien ne répond plus à la définition du travailleur frontalier. Selon une convention fiscale franco-allemande, ce statut implique en effet de traverser physiquement la frontière de manière régulière. Cette même convention stipule que les frontaliers sont imposables dans leur pays de résidence. En perdant le statut, Julien risque donc de devoir payer des impôts dans les deux pays.

Finalement, Julien parvient à échapper à cette double imposition. Grâce à sa fonction jugée indispensable dans la production, il peut revenir dans son entreprise. Mais un problème en amène un autre. Le jour de son retour au travail, des contrôles systématiques sont mis en place à la frontière et le nombre de points de passage est réduit. Il doit changer son itinéraire et attendre près d’une demi-heure à la frontière pour entrer en Allemagne. Il se considère malgré tout encore chanceux : « Moi, je commence à 5 heures du matin, ceux qui travaillent dans les bureaux et commencent à 8 heures ont dû attendre une heure et demie à la frontière... »

D’après des témoignages partagés sur les réseaux sociaux, des frontaliers auraient même été l’objet d’actes discriminatoires en Allemagne, certains se plaignant d’avoir été traités de « sale Français » ou d’avoir reçu des œufs sur leur voiture. Birte Wassenberg, professeure d’histoire contemporaine à Sciences Po Strasbourg, ne s’attendait pas à de tels incidents : « C'était une surprise. Surtout ici, dans cette région franco-allemande, où la réconciliation est depuis longtemps acquise.»

Des solutions à partir de l’été

Heureusement, les relations entre Français et Allemands se sont apaisées au cours des mois suivants. La réouverture de la frontière, le 16 juin, a sans doute aidé à normaliser les choses. À moins que ce ne soit l’évidence qui s’impose alors : le virus ne connaît pas de frontières. Au niveau politique, les discussions reprennent. « Au début, c’était un peu la catastrophe, parce qu’on n’avait pensé que ‘national’, explique Birte Wassenberg. Mais après, la France et l’Allemagne ont fini par coopérer. Les deux pays ont réussi à maintenir une gestion commune de la vie transfrontalière, ce qui a évité qu’on ferme la frontière une deuxième fois. »

Des solutions sont également trouvées pour les travailleurs frontaliers. Le 13 mai, un accord « à l’amiable » est conclu entre les autorités françaises et allemandes pour éviter la double imposition. Et les frontaliers peuvent désormais conserver leur statut, même s’ils sont en télétravail et ne se déplacent pas.

Des difficultés persistent

Cependant aucun accord n’est trouvé à l’échelle de l’espace Schengen dans son ensemble. Des enjeux spécifiques persistent à différentes frontières européennes, créant des inégalités entre travailleurs.

Les frontaliers de la frontière franco-allemande-suisse

Entre la France et la Suisse, c’est la question des cotisations sociales qui pose encore problème. La réglementation européenne qui prévoit que les travailleurs transfrontaliers cotisent auprès du système social du pays où ils sont embauchés ne s’applique que si les frontaliers sont présents physiquement chez leur employeur au moins 75% de leur temps de travail. Dès lors, pour ne pas avoir à payer des cotisations sociales françaises — qui sont presque deux fois plus élevées que celles de la Suisse — certaines entreprises suisses obligent leurs salariés frontaliers à venir au bureau quatre jours sur cinq.

Marc Borer est juriste au centre Infobest, un bureau d'accueil pour les questions transfrontalières. D’après lui, on ne peut pas parler d’un manque de volonté de la part des employeurs. D’autant plus que leur comportement est parfaitement légal. Pour lui, c’est la réglementation européenne qui est à revoir : « Le concept derrière date des années 1970, quand le télétravail était quelque chose d’exotique. Cela ne représente pas du tout la situation actuelle. »

En pleine pandémie, un accord temporaire entre la France et la Suisse a permis aux frontaliers comme Olivier, salarié alsacien dans un groupe pharmaceutique à Bâle, de télétravailler à temps plein. Mais cet accord devrait expirer l’été prochain. Faute de nouvelle réglementation européenne, Olivier serait obligé de revenir au bureau, quelle que soit la situation sanitaire. « Il faut accepter les règles du jeu du frontalier », relativise-t-il.

Entre la France et l’Allemagne tout n’est pas réglé non plus. Les conseillères à Infobest Anette Fuhr et Delphine Carré multiplient les heures supplémentaires pour répondre à la hausse des demandes des frontaliers depuis mars. Parmi les problématiques qui reviennent le plus : les doubles déductions sur les indemnités du chômage partiel versées par l’État allemand.

L’actuelle convention fiscale franco-allemande prévoit que les salaires, pensions et rentes sont imposés uniquement dans l’État où réside le bénéficiaire. Problème : l’indemnité de chômage partiel est calculée côté allemand en retenant une somme à la source. Résultat : les frontaliers établis en France voient ainsi le montant de leur indemnité amputé des deux côtés de la frontière.

C’est le cas d’Armelle, qui travaille à Fribourg dans une agence de voyage, mais habite en Alsace, à Algolsheim. Depuis mars, elle est au chômage partiel. Certains mois, elle n’a pu travailler que cinq à six jours ouvrés. Non seulement elle perd la plupart de ses primes cette année, mais avec le chômage partiel et les déductions faites par l’État allemand, elle ne reçoit plus que deux tiers de ses revenus. S’ajoute encore l'imposition française qui lui fait perdre entre 100 et 300 euros supplémentaires par mois.

Une triple charge pour Armelle qui doit rembourser le crédit sur sa maison achetée il y a un an. La jeune femme, qui a été embauchée en Allemagne parce qu’elle parle français ne cache pas sa colère : « Je trouve qu’on utilise ce personnel quand ça va bien. Mais quand ça va mal, c’est un peu chacun pour sa pomme. C’est un peu ingrat. »

Pour la juriste Kerstin Geginat, spécialisée dans les questions sur le travail frontalier, Armelle a raison de faire porter le chapeau aux Allemands : « La Task Force Frontaliers est arrivée à la conclusion que l'Allemagne ne devrait pas effectuer de déductions lors du calcul de l'indemnité de chômage partiel pour les travailleurs frontaliers ». Le groupe a déjà soumis cette analyse aux institutions politiques. « Mais c’est loin d’être résolu », confie Kerstin Geginat.

Une bonne coopération entre régions transfrontalières ne semble pas suffisante pour compenser les défauts de la réglementation européenne. Celle-ci apparaît inadaptée aux nouvelles réalités du travail. En attendant, les frontaliers continuent à être les premiers touchés par les crises et les problèmes administratifs qui s'ensuivent.