Le rendez-vous manqué de la gouvernance

Annoncés comme inéluctables, les transferts de souveraineté sont en mode pause. Pas le moment de les annoncer aux électeurs. Un piétinement qui ne fait pas l’affaire de Mario Draghi.

Il est urgent d’attendre. Les dirigeants de la zone euro ont tranché: aucune nouvelle étape en matière d’intégration politique n’est à l’ordre du jour pour les mois à venir. Le Conseil européen de décembre 2014 n’accouche à ce sujet que d’un calendrier: en février, Jean-Claude Juncker devra présenter aux chefs d’Etats et de gouvernement de la zone euro une première «note d’analyse» qui préfigurera un rapport à remettre au Conseil européen de juin. Le contenu de ce dernier est un secret de polichinelle: depuis 2012, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’eurozone hésitent sur la formule qui le rendra présentable à leurs électorats. Mais sur le fond, les dés sont jetés; les Etats membres devront se résoudre à partager leur souveraineté en matière d’organisation du marché du travail, de l’économie et du système social.

La remise à l’ordre du jour de ce thème était pourtant, en octobre dernier, l’unique priorité issue du sommet extraordinaire de l’eurozone, comme en atteste la leçon que Mario Draghi administre alors aux chefs d’Etat et de gouvernement. Dans la déclaration qui le clôture, le tout nouveau président de la Commission, Jean-Claude Juncker, se voit donner pour mission de reprendre le flambeau du «rapport des quatre présidents» confié à Herman Van Rompuy en 2012. Ce même Herman Van Rompuy, qui préside alors son dernier sommet de l’eurozone, annonce à la presse que ce rapport Juncker devra être présenté au Conseil européen dès le mois de décembre. Une urgence, donc.

Cette annonce orale est désormais balayée d’un revers de main: «Il n’a jamais été prévu qu’il paraisse en décembre, il y a eu malentendu», assure Preben Aamann, porte-parole de Donald Tusk, le successeur de Van Rompuy. Bref, Herman Van Rompuy aurait simplement eu un moment d’égarement. Autre son de cloche du côté de l’eurogroupe où l’on explique que ce report viserait seulement à ne pas voler la vedette au plan Juncker considéré comme le grand coup médiatique de cette fin d’année.

Tirer les conséquences de l’union monétaire

Apparemment exaspéré par ces tergiversations, Mario Draghi a décidé de vendre publiquement la mèche dans un discours à Helsinki le 27 novembre. Il y présente sa propre vision des étapes inévitables de l’intégration à venir. Les systèmes de protection sociale ou la régulation du marché du travail sont certes ancrés dans la culture de chaque Etat membre, mais «cette vision appartient au passé». Pour lui, l’Union économique et monétaire est «par nature, une union politique». Et à ses yeux, si cette union politique n’est pas réalisée, l’union économique ne pourra pas se maintenir. «Tout plaide en faveur d’une souveraineté conjointe en matière de politiques économiques. Ce qui signifie, par dessus tout, des réformes structurelles. C’était le point de départ de la réflexion menée par le rapport des quatre présidents en 2012 sur la construction d’une véritable union économique et monétaire» tient-il à souligner.

Une annonce décidément prématurée pour les leaders de la zone euro. La France et l’Italie, notamment, commencent juste à proposer des réformes structurelles très impopulaires et ne sont pas prêtes à annoncer à leur électorat que ces questions ne relèveront plus désormais de leurs seuls choix.

Jusque là, un accord informel semblait régir les relations de la BCE avec les dirigeants de la zone euro. Ces dernières années, chaque grande décision de Francfort a fait suite à un engagement politique fort. En mai 2010, par exemple, la BCE ne rachète les bons du trésor espagnols et italiens, qu’au moment où les leaders de l’eurozone entreprennent de créer conjointement un fonds de sauvetage de 440 millions d’euros. De même, en 2012, alors que la zone euro menace d’exploser sous la pression de la dette espagnole, le président de la BCE vient au secours des Etats en se déclarant « prêt à tout » pour la sauver, en échange de l’annonce d’une union bancaire. Cette fois-ci, Mario Draghi ne bénéficie pas de signal politique pour entreprendre son opération de quantitative easing. Il partira seul au front.

Luana Sarmini-Buonaccorsi

La leçon d’Union administrée par Mario Draghi aux chefs d’Etat et de gouvernement de l’eurozone, 24 octobre 2014

http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp141024_1.en.html

Communiqué de l’Euro Sommet, 24 octobre 2014 (pdf en anglais)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/145444.pdf

Conférence de presse d’Hermann Van Rompuy le 24 ocotbre 2014 (à partir de 3’35)

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/european-council-october-2014-day-2/press-conference-part-16551962269391749

Discours de Mario Draghi sur l’Union politique, 27 novembre 2014 (en anglais)

http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp141127_1.en.html

Conclusions du Conseil européen du 18 décembre (PDF)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/146417.pdf

Six ans de chantiers institutionnels dans l’eurozone

Nicolas Skopinski

Le pacte de stabilité mis en examen

Qu’attendez-vous des conclusions de la Commission sur la flexibilité?

En juin, le Conseil européen a demandé à la Commission d’explorer toutes les flexibilités contenues dans le pacte de stabilité, qui réunit des traités, le semestre européen, le pacte de stabilité lui-même et les règles du two-pack et du six-pack. Parmi les pistes à explorer, il y a le financement des investissements par la dette, ce qui est l’idée même du capitalisme, mais auquel beaucoup d’Etats membres s’opposent. Et il y a d’autres pistes, liées au texte même du six-pack: à chaque fois qu’on y dit «peut» plutôt que «doit», ça ouvre une flexibilité. Mais laquelle? Cette flexibilité doit être utilisée pour interpréter plus intelligemment les règles, dans lesquelles il existe des incohérences.

Il faudrait donc ajouter de la flexibilité au pacte?

Il faut l’interpréter. Quand on aura reconstruit la maison, peut être que l’on corrigera les règles, mais je crains une bataille épique pour changer la moindre ligne et que pendant ce temps là on s’éloigne du vrai sujet qui est l’achèvement de l’Union économique et monétaire et la gestion de l’urgence. Avec la flexibilité on ne s’enferme pas tout de suite. La vraie flexibilité, c’est la discussion, c’est le partage, le diagnostic des orientations de politique économique. L’enjeu principal, c’est de remplacer des règles strictes par un pilotage des politiques économiques. Mais nous sommes dans une impasse: on a des règles parce qu’on ne se fait pas confiance et il n’y a pas de pilotage parce qu’il n’y a pas de confiance. Comment créer cette confiance?

Mais ne risque-t-on pas avec plus de flexibilité d’entretenir une logique de marchandage?

Dès lors qu’on est engagés dans l’aventure commune de l’euro, c’est normal que l’on discute de ce que l’on fait avec la maison commune. Jusqu’à présent, l’idée c’est que si chacun s’occupe de son petit jardin, le village va bien fonctionner. Quand on évoque la flexibilité, c’est le tout petit fil pour entrer dans cette discussion commune.

Vous êtes chargée d’un rapport sur l’examen du cadre de la gouvernance économique. Quel est le rôle du Parlement dans ce débat?

Donner les bonnes idées, essayer de construire un consensus. Mais je ne vais pas avoir une tâche facile. Ce rapport anticipe en réalité le rapport des quatre présidents que Jean-Claude Juncker doit présenter en juin. C’est la contribution du Parlement européen. Le rapport Juncker ne donnera pas de conclusions définitives, mais juste une feuille de route. Ce rapport, c’est un peu comme le grand soir: il porte sur l’achèvement de l’Union économique et monétaire. Après on en a pour cinq ans à faire les réformes. Le problème c’est qu’on est dans l’ urgence et qu’on ne peut pas attendre d’avoir la solution magnifique pour reconstruire le village, parce qu’on sera tous morts d’ici là, ou en tout cas l’euro aura explosé.

Recueilli par Luana Sarmini-Buonaccorsi

Ancre de la confiance mutuelle pour les uns, cause de tous les maux pour les autres, le pacte de stabilité qui lie les membres de l’eurozone fait l’objet de furieuses prises de bec. La Commission, invitée à le réexaminer, doit en janvier faire connaître son avis sur la marge d’interprétation qu’il permet. Gros plan sur les positions du Parlement européen lorsqu’il débat de cette «flexibilité».

Le 16 décembre, le Parlement européen débat du réexamen du pacte de stabilité après la publication par la Commission de son bilan des mesures nouvelles appliquées ces trois dernières années. Bilan plutôt positif, selon elle, bien que l’on manque de recul pour les évaluer correctement.

Le parti populaire européen (PPE) partage ce diagnostic optimiste. Il demande cependant à la Commission de ne pas reculer sur l’application des règles: «l’angélisme n’a rien donné. La Commission doit être claire et tranchante» et cesser toute différence de traitement entre grands et petits Etats. Sous-entendu, la Commission devrait sanctionner la France et l’Italie sans délai: « Si vous voulez faire partie de la zone euro, il y a des règles à respecter », conclut la néérlandaise Esther de Lange.

L’argument est repris par différents députés, notamment ceux de l’alliance des libéraux et démocrates européens (ALDE). Pour eux, il faut absolument en finir avec le concept de flexibilité, qui encourage un esprit de négociation incompatible avec l’idée d’efficacité et d’égalité entre les Etats membres. Le groupe des socialistes et démocrates (S&D) se retrouve presque seul à réclamer plus de flexibilité (voir interview ci-contre). Dans son intervention, Pervenche Berès pointe le fait que, même si les règles sont bonnes, tant qu’elles ne peuvent être respectées par tous, elle ne sont d’aucune utilité. Il faudrait donc sortir d’une logique de règles strictes.

Du côté du groupe gauche unitaire européenne/gauche verte nordique (GUE/GVN), la portugaise Marisa Mathias dénonce un échec total du pacte. «Nous avons détruit l’Etat social. Maintenant que vous avez mis à genoux nos pays, vous parlez de flexibilité. Mais la flexibilité pour qui?» Ce débat aura aussi été l’occasion pour beaucoup de réitérer leur volonté de tout envoyer en l’air. Les conservateurs et réformistes européens, par exemple, ont simplement proposé d’en finir avec le principe de solidarité, pour responsabiliser chaque pays et se débarrasser enfin de cette question de la gouvernance économique.

Luana Sarmini-Buonaccorsi

Une coquille pour parlementaires

A l’approche de son quatrième rendez-vous, l’enceinte qui réunit les parlements nationaux des Etats-membres pour discuter de la gouvernance économique de l’UE s’interroge encore sur son rôle.

Photo Chambre des députés du Luxembourg.

C’est l’histoire d’une enceinte parlementaire toujours sans règlement intérieur après trois sessions. Et surtout indécise sur ce qu’elle est, son rôle et ses compétences. La conférence interparlementaire sur la gouvernance économique est censée être la contrepartie démocratique du pacte budgétaire européen qui soumet les économies nationales à une rigueur accrue depuis janvier 2013. Mais la quatrième session approche et les mêmes blocages persistent à l’horizon.

Il y a un an, après la conférence de Bruxelles, les parlementaires français émettaient déjà de sérieux doutes sur son intérêt. «L’idée de donner des moyens à la gouvernance de la zone euro avec, d’une part, un pouvoir exécutif et, d’autre part, un contrôle démocratique a du mal à se mettre en place», constatait Richard Yung (PS), sénateur déçu.

Issue de l’article 13 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), cette conférence vise à mieux intégrer les parlements nationaux dans le processus de décision économique européen, souvent pointé du doigt pour son déficit démocratique. Deux fois par an, les parlementaires nationaux, et ceux, européens, des commissions concernées s’y retrouvent pour discuter et s’entre informer. Rien de plus.

La prochaine aura lieu à Bruxelles, le 4 février. Au programme, la croissance et l’emploi, les réformes structurelles et la dimension sociale de l’union économique et monétaire. Un menu ambitieux pour une assemblée qui s’apparente à une arène vide où rien ne se joue pour de vrai. Car il y a toujours discorde sur la finalité à donner à ces rencontres. Lors de la dernière, à Rome, fin septembre, deux visions se sont encore affrontées.

La quadrature du cercle

Députés et sénateurs français y voient un moyen d’adopter des textes et des décisions contraignantes, notamment dans le cadre du semestre européen, qui a des répercussions sur les politiques budgétaires nationales. Une manière de ressaisir un peu de pouvoir dans une Europe qui les dépossède. Inimaginable pour les Allemands, qui se jugeraient alors dessaisis de leurs propres compétences nationales. Outre-Rhin, opposition et majorité doivent parvenir à un consensus et mandater la Chancelière avant qu’elle ne négocie avec les institutions européennes. De fait, les députés du Bundestag pèsent déjà auprès de leur gouvernement et ne voient pas que des inconvénients à une enceinte supplémentaire. «A la conférence interparlementaire, les représentants nationaux peuvent être issus de partis politiques opposés. Comment cette assemblée pourrait-elle adopter des conclusions contre l’avis de l’Allemagne?», s’interrogeait le député allemand Joachim Poss (SPD) lors de la réunion bilatérale franco-allemande de mai.

«Quelques députés nationaux ne peuvent pas décider, ni même parler au nom de leur parlement tout entier. Cette conférence est avant tout un lieu pour dialoguer et échanger des informations», tranche Christine Verger, directrice du Parlement européen en charge des relations avec les parlements nationaux. Ce piétinement n’est pas pour déplaire à Strasbourg, qui entend bien garder un rôle central dans le contrôle parlementaire du semestre européen.

Thibault Petit

Voir les débats et les documents de la dernière conférence, tenue à Rome les 29 et 30 septembre 2014

http://ue2014.parlamento.it/SemestreUE/89?raccolta_media=26

Sénat, compte rendu de la Conférence interparlementaire de Rome, 13 octobre 2014

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20141013/finances.html#toc3

Le site du Parlement européen consacré aux relations avec les parlements nationaux (en anglais)

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/news/news.html

L’Ukip, meilleur ennemi de l’Union

Brexit or not Brexit ? S‘il est réélu en 2015, Cameron a promis aux britanniques un referendum en 2017 sur leur appartenance à l’Union. A l’approche des législatives de mai, la tension monte à Bruxelles.

A Bruxelles la question est sur toutes les lèvres: «Will they or will they not?». Les élections générales au Royaume-Uni prévues au plus tard pour mai s’annoncent cruciales. En cas de victoire de Cameron, le référendum promis sur le maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne aura lieu en 2017. La décision finale n’appartiendra qu’aux électeurs britanniques, mais elle aura un impact sur l’ensemble des 500 millions d’habitants de l’Union européenne.

Les eurodéputés du parti conservateur de David Cameron sont de plus en plus questionnés dans les couloirs du Parlement. «Vous n’allez pas vraiment sortir de l’UE, n’est-ce pas? Nos collègues allemands et français n’ont que cette question à la bouche», s’amuse leur porte-parole John Furbisher. Et l’interrogation se double d’une sollicitation empressée de la part des membres du PPE (parti populaire européen), le plus grand groupe de droite du Parlement: «Qu’est-ce qu’on peut faire pour que vous restiez?».

Photo Pixabay

Le PPE est le seul groupe parlementaire sans député britannique. Cela semble les désemparer. Au point que c’est à leur collègue irlandais, Brian Hayes qu’ils s’adressent pour savoir comment convaincre les Britanniques de ne pas quitter le navire européen. «Bien sûr, je ne peux pas leur répondre même si je me refuse à imaginer le départ du Royaume-Uni de l’UE. Je crois quand même nécessaire que les Britanniques se prononcent par référendum pour aller jusqu’au bout de leurs doutes. »

Les lignes rouges à ne pas franchir

Pour obtenir des Britanniques qu’ils répondent «oui, nous voulons rester en Europe», beaucoup, à Bruxelles, pensent que David Cameron cherchera à arracher des concessions suffisantes à ses partenaires européens. Le grand thème de discorde, aujourd’hui, est l’immigration des européens, à laquelle David Cameron a consacré fin novembre un discours attendu. Confronté à la poussée du parti radicalement anti-européen de Nigel Farage, l’Ukip (United Kingdom Independence Party), le chef du parti conservateur a adopté une position dure sur les flux migratoires. Il entend exiger désormais quatre ans de résidence pour qu’un travailleur non-britannique puisse toucher des aides sociales. De plus, un travailleur étranger ne pourrait plus entrer au Royaume-Uni sans offre d’emploi et serait contraint de quitter le sol britannique après six mois de chômage.

Cette charge, qui vise l’immigration en provenance d’Europe de l’est, ciblerait surtout les Polonais. Une «stigmatisation» que la Pologne n’apprécie pas du tout. Certes, elle tient à ce que le Royaume-Uni reste dans l’UE «mais pas à tout prix», martèle Artur Habant, le porte-parole de la représentation de la Pologne à Bruxelles. «Nous pouvons chercher un moyen de mettre fin aux abus du système social par quelques immigrés, mais nous ne serons jamais d’accord pour mettre en cause la libre circulation.» Il souligne que la première ministre polonaise Ewa Kopacz est très claire sur ce point quand elle croise David Cameron lors des sessions du Conseil européen. Et qu’elle lui demande d’arrêter de cibler publiquement les plusieurs centaines de milliers de Polonais qui travaillent au Royaume-Uni.

Un effet boomerang pour l’Ukip ?

Jusqu’ici, le ton des discussions sur le Brexit (la sortie du Royaume Uni de l’UE) reste feutré. A Bruxelles, impossible de faire parler un représentant de la Commission sur ce sujet très sensible. C’est que bien des incertitudes planent encore sur ce vote crucial. Une chose semble pourtant sûre: le référendum n’aura lieu qu’en cas de victoire électorale de David Cameron. Des négociations en coulisses s’engageraient alors entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, voire des concessions de dernière minute.

L’hypothèse de la réélection de David Cameron est pourtant devenue «un scénario sur lequel il y a désormais un grand point d’interrogation», selon Pieter Cleppe, le patron à Bruxelles du think thank britannique Open Europe. Une victoire travailliste devrait en revanche sonner le glas du Brexit. Paradoxalement, une percée électorale de l’Ukip pourrait avoir pour effet d’éloigner la perspective d’un départ britannique, souligne-t-on chez les conservateurs britanniques européens. En effet, chaque siège que l’Ukip gagnera au Parlement à Westminster, le sera sûrement au détriment du parti conservateur. Le système électoral majoritaire à un tour que pratique le Royaume favoriserait alors le renforcement du camp travailliste. Miliband vainqueur grâce à Farage? «Tout ça nous préoccupe beaucoup», admet John Furbisher. «L’Ukip veut quitter l’Union et les travaillistes ne promettent pas de référendum. Si l’Ukip prend nos sièges et que le parti travailliste gagne, le peuple britannique va se retrouver privé de dire oui ou non à l’Europe.»

Imke Hamann

Luana Sarmini-Buonaccorsi

Après l’entracte, reprise de la tragédie grecque

Pour la Grèce, l’année 2015 s’ouvre sous l’œil inquiet des marchés financiers. Ils doutent d’autant plus de sa capacité à rembourser une dette abyssale, que Syriza, parti d’extrême-gauche refusant l’austérité, est donné favori pour les élections de janvier.

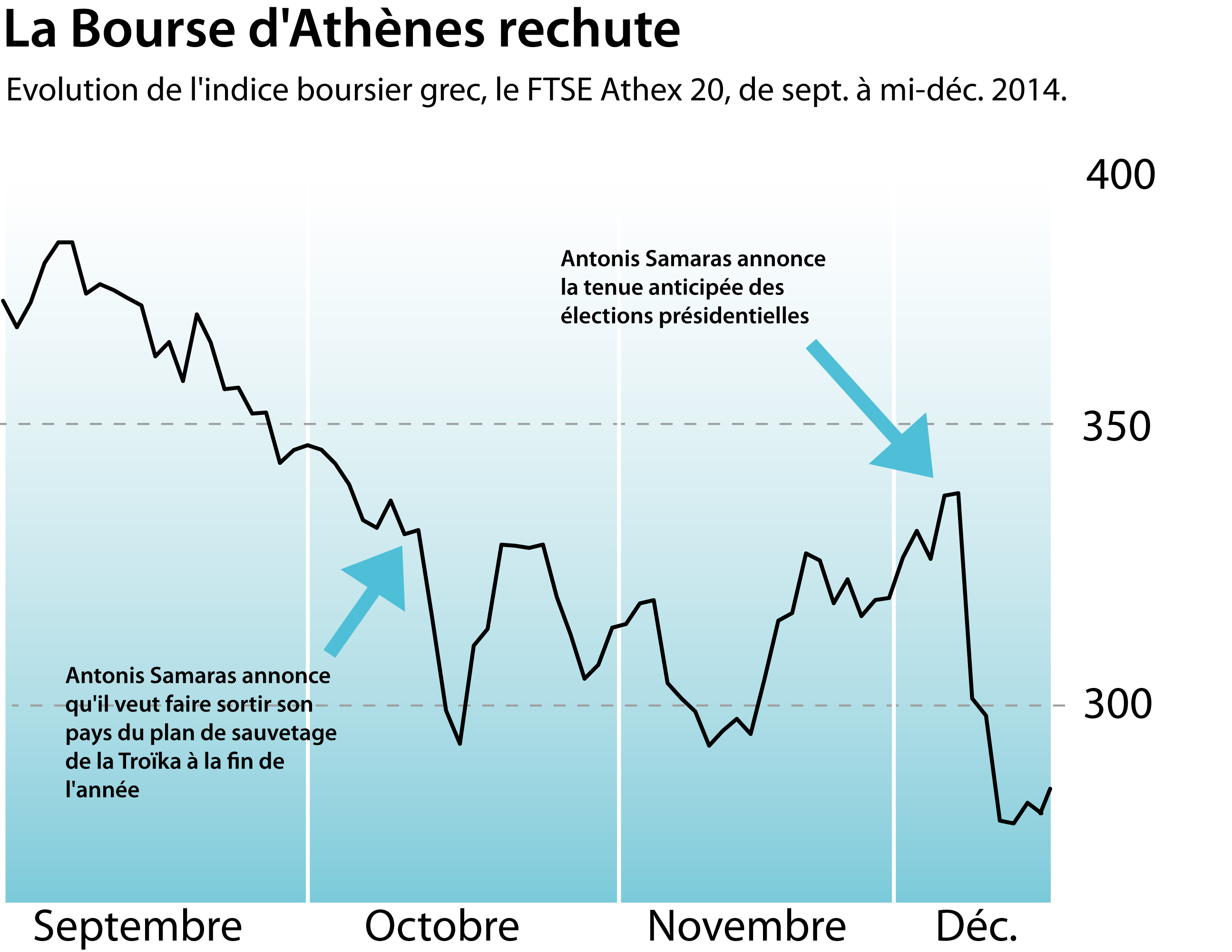

Un vent de fébrilité souffle sur la bourse d’Athènes. Les élections législatives anticipées, prévues pour le 25 janvier, torpillent les négociations sur la sortie de la Grèce de la tutelle internationale. Sur le second marché, les bons du trésor ont repris leur envol vers des taux astronomiques tandis que la courbe de l’Athex 20 entame une nouvelle descente aux enfers. En cette année 2015, le spectre d’une Grèce politiquement instable et sans perfusion revient tourmenter les salles des marchés.

«La possibilité d’alternance politique et les rumeurs sur le fait que la Troïka (Fonds monétaire international, Banque centrale européenne, Commission européenne, NDLR) puisse ne pas renouveler ses crédits à la Grèce génèrent des inquiétudes», confirme Eric Bleines, opérateur chez UBS France. A chaque fois que le chef du gouvernement Antonis Samaras a esquissé un pas vers une sortie du plan d’assistance, les marchés ont syncopé. En octobre déjà, le rendement des obligations grecques avait flirté avec les 9%, un taux prohibitif. Et un signe de très grande méfiance.

«Soyons clair, il n’est pas question que la Grèce retourne tout de suite sur les marchés. Il faut surtout que l’État poursuive ses réformes structurelles», tranche Eric Bleines. «Tant que la Grèce est sous perfusion, il n’y a pas de risque ni de matière à la déstabilisation», précise Alexandre Baradez, responsable de l’analyse chez IG France. C’est tout le problème. La Grèce arrive normalement au bout de la thérapie après cinq ans de réformes forcées et 240 milliards d’euros de prêts.

Tout poussait Antonis Samaras à s’émanciper au plus vite de ses créanciers et particulièrement du FMI, le plus honni, dont le plan d’assistance est prévu pour se poursuivre jusqu’à février 2016. Car sur sa gauche, Syriza ne cessait de progresser dans les sondages. La formation menée par Alexis Tsipras prône le gel du remboursement de la dette et la dénonciation des mémorandums d’accord, ces contrats de réformes passés sous contrainte avec la Troïka. L’impopularité des plans d’austérité semblait irrésistiblement pousser le parti anticapitaliste vers le pouvoir et déstabilisait la majorité.

Mettre fin à la tutelle de la Troïka

La Troika, de son côté, persistait à conditionner ses derniers versements à l’achèvement de réformes dont le gouvernement ne voulait plus. Dialogue de sourds. Début décembre, l’Eurogroupe a finalement consenti deux mois de délais supplémentaires à la Grèce pour trouver un accord alors que le plan de soutien financier de l’eurozone devait s’achever le 31 décembre. Immédiatement, Samaras avançait les présidentielles prévues pour février, espérant mettre fin à l’incertitude et envoyer un message clair aux parlementaires indécis pour les convaincre de faire masse derrière son candidat: Syriza n’aura pas le temps de renégocier avec ses créanciers en cas d’élections législatives anticipées. Pari manqué: le gouvernement Samaras, incapable de former une majorité au Parlement, a du jeter l’éponge et appeler à des nouvelles législatives.

Certes, à court terme, une victoire de Syriza n’est pas pour rassurer les marchés. «C’est vrai qu’il y a une petite crainte: ce parti est moins proeuropéen, on imagine tout de suite moins de stabilité et des doutes sur la capacité de la Grèce à se relever au vu de son programme», analyse Alexandre Baradez. Mais ce qui les préoccupe surtout, c’est l’incapacité du pays à financer sa dette, alors que le FMI prévoit un trou de 12,6 milliards d’euros en 2015.

Malgré un net redressement du budget en 2014, les finances publiques sont loin d’être assainies. Des clignotants rouges ornent les compteurs de la dette grecque, qui atteint 175% du PIB. Et la compression de la dépense publique a sapé l’activité, donc les recettes. Rien ne semble réglé. Pire, il faudrait près d’un demi-siècle d’austérité au pays pour reboucher ce puits sans fonds en dégageant continûment des surplus budgétaires. Alors qu’elle tente de s’affranchir de la tutelle internationale, la convalescence de la Grèce s’annonce donc longue et laborieuse. Et les marchés financiers lui indiquent qu’elle pourrait bien se brûler les ailes si elle tentait une envolée solitaire. En cas de sortie des programmes d’assistance, elle pourrait en tout cas bénéficier d’une ligne de crédit de précaution issue du Mécanisme européen de stabilité (MES). Avec une surveillance « plus légère et moins intrusive », a promis Pierre Moscovici.

Thibault Petit

FMI, Fifth Review Under the Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility, and Request for Waiver of Nonobservance of Performance Criterion and Rephasing of Access , 10 juin 2014, voir p.57 (en anglais)

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=41614.0

Déclaration de l’Eurogroupe sur la Grèce, 8 décembre 2014 (en anglais)

http://www.eurozone.europa.eu/newsroom/news/2014/12/eurogroup-statement-on-greece/

Le site de la Commission dédié à l’assistance financière à la Grèce

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm

Thibault Petit

Mogherini à l’épreuve du feu

Après le bilan peu convainquant de Catherine Ashton, la nouvelle Haute Représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a tout de suite marqué sa différence de style. Mais Federica Mogherini, arrivée à Bruxelles le 1er novembre, sait qu’elle sera surtout jugée sur le fond des dossiers. Elle a dû immédiatement faire face à la gestion des crises russo-ukrainienne et syro-irakienne. Mais les autres grands défis ne vont pas attendre.

Il faut esquisser au plus vite une nouvelle donne européenne vis-à-vis de la Russie. Elle doit aussi proposer au Conseil européen de juin 2015 une évaluation des changements sur la scène internationale pour pouvoir repenser la stratégie de sécurité et la défense européenne. Ce n’est pas tout. Il lui faudra encore s’imposer comme une réelle intermédiaire dans le conflit israélo-palestinien qui menace d’exploser à nouveau, tout en coordonnant l’accord commercial avec les Etats-Unis. Sans oublier le travail quotidien dans la Commission et au Service européen pour l’action extérieure (SEAE).

Dès son premier Conseil des affaires étrangères en novembre, Federica Mogherini s’est focalisée sur l’Ukraine. Le Conseil en janvier sera réservé aux relations avec la Russie, tandis qu’en décembre il était surtout question de la Syrie. Elle a décidé de traiter un grand sujet par Conseil, espérant que cela rendra plus efficace les réunions qu’elle préside.

Changement de méthode, donc. Son style est aussi différent de celui de Catherine Ashton et elle se veut bien plus présente. Son déménagement au bâtiment Berlaymont a pris valeur de symbole, alors que Catherine Asthon s’était exilée hors du siège de la Commission. Ainsi, elle entend bien assumer son rôle de vice-présidente de la Commission Juncker. Pour ce faire, Federica Mogherini va réunir dans des rencontres régulières tous les commissaires concernés par les relations extérieures au sein de l’équipe «l’Europe dans le monde». Selon une responsable du SEAE, «c’est une innovation importante que Mme Mogherini prend très au sérieux». De surcroît, Federica Mogherini a annoncé qu’elle serait très assidue au Parlement européen.

« Nous, l’Union européenne »

Sur le fond, le rêve d’une grande politique étrangère de l’Union ne semble plus d’actualité. «Les Etats membres ne sont toujours pas prêts à renoncer à leur souveraineté en matière de politique étrangère», dit sans détour Artur Habant, porte-parole de la représentation permanente de la Pologne à Bruxelles. Pour Pierre Sellal, représentant de la France auprès de l’Union européenne, «l’objectif n’est pas tant, ou pas seulement, de bâtir une politique étrangère européenne que de faire en sorte d’améliorer la cohérence, l’efficacité et la coordination des politiques européennes qui revêtent une dimension extérieure – ce qui est le cas pour la plupart d’entre elles».

La Haute Représentante ne sera pas la ministre européenne des Affaires étrangères. Il ne lui revient pas de trouver les réponses aux menaces extérieures qui pèsent sur l’UE. C’est la tâche des États membres. Federica Mogherini devra plus modestement coordonner les actions externes de l’UE, faire avancer la réflexion sur les thèmes internationaux et surtout mettre à la disposition des États les moyens européens à déployer s’ils parviennent à dégager des solutions communes. Elle se dit clairement à leur service. Et Federica Mogherini confesse qu’elle serait «heureuse» si dans cinq ans, les institutions européennes ne se désignent plus «comme nous et eux, mais disent ensemble nous, l’Union Européenne».

Assata Frauhammer

Carolin Rüger

«L’UE est mieux armée que l’Otan»

En juin 2015, Federica Mogherini remettra au Conseil européen un rapport sur les avancées de la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD). Comment s’y prépare-t-elle?

Contrairement à Catherine Ashton, Federica Mogherini a compris l’importance de la PESD. C’est lié aux crises qui se bousculent aux portes de l’Union. Ce thème est important pour elle, elle l’a déjà montré clairement plusieurs fois. Elle a déjà rencontré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. Ils travaillent en étroite collaboration, au moins à ce niveau ça fonctionne bien. En ce moment, pour mettre cette discussion stratégique en marche, elle fait le tour des capitales afin de connaître la position de chaque Etat membre. Les choses bougent.

Comment la PESD doit-elle s’adapter aux changements géopolitiques auxquels nous assistons?

Les défis sont énormes. L’idée de départ était que l’UE et les Etats voisins constituent un espace de coopération, mais les crises et conflits des dernières années ont embrasé ce voisinage. Or les Etats-Unis ont souligné plusieurs fois qu’ils ne veulent plus exercer le rôle du gendarme mondial et régler les problèmes des Européens. Ils exigent une meilleure répartition du fardeau. Ceci signifie que la politique de défense européenne doit assumer plus de responsabilités. C’est déjà commencé. Plus de 30 opérations extérieures ont été menées au nom de la PESD. Mais elle a aussi beaucoup de lacunes. Il n’y a pas de culture commune de la stratégie chez les Européens. Cela signifie qu’on manque d’une conviction commune, d’un pourquoi et quand utiliser notre force militaire. D’où l’importance de ce débat stratégique a conduire en 2015.

Quelles sont les principales limites de cette PESD?

Le problème principal, c’est que le principe de l’unanimité y prime. Les Etats membres restent à la manœuvre. Ainsi, récemment, tout le monde voulait un quartier général européen unique, sauf la Grande-Bretagne. Résultat, il n’y en a pas. Autre limite: les capacités militaires sont faibles, alors que le total des dépenses de défense est énorme au sein de l’UE. La PESD gagnerait à s’inspirer de l’OTAN en regroupant ces capacités militaires. Ce qui signifie en l’occurrence mutualiser les dépenses.

La défense du territoire européen est-elle un objectif de la PESD?

Oui, c’est bien écrit dans le traité: le Conseil européen peut, un jour, décider qu’il y aura une politique de défense commune qui pourrait mener à une défense européenne. Mais seulement si tous les chefs d’Etat et du gouvernement le votent à l’unanimité. Pas impensable, mais peu probable. Le Traité de Lisbonne a également introduit en 2009 une clause d’aide et d’assistance mutuelle. Au cas où un Etat membre serait l’objet d’une agression armée sur son territoire, les autres lui doivent aide et assistance. Mais chacun peut décider de la forme de son aide. Il y a d’ailleurs une clause additionnelle: la politique des Etats membres de l’OTAN ou des Etats neutres ne sera pas entravée. Autrement dit, l’OTAN a toujours le primat et la clause d’aide et d’assistance mutuelle n’abroge pas la neutralité des Etats neutres.

Quelles relations la PESD et l’OTAN entretiennent-t-elles?

Difficiles. L’OTAN et la PESD sont des partenaires stratégiques, depuis plus de dix ans. Mais il y a d’énormes problèmes dans la pratique. La Turquie, membre de l’OTAN, et Chypre, membre de l’UE, bloquent cette collaboration à cause du conflit sur le nord de Chypre (occupé militairement par la Turquie). Selon les accords de Berlin+, l’UE peut avoir accès aux capacités de l’OTAN pour des actions ou l’Alliance n’est pas impliquée en tant que telle. C’est cela qui est bloqué à cause du conflit chypriote auquel personne n’ose toucher. L’UE et l’OTAN pourraient pourtant collaborer car elles sont différentes. L’OTAN est une alliance purement militaire alors que l’UE combine interventions civiles et militaires. L’ancien ministre allemand des Affaires étrangères a qualifié cela de trait caractéristique de l’UE. Avec cette gamme variée d’instruments, l’UE est potentiellement mieux armée que l’OTAN face aux défis de notre siècle. Mais pour qu’elle recoure à ces moyens combinés, il faut que les Etats membres soient tous d’accord. Cette volonté politique manque très souvent.

Quelles sont les perspectives de l’industrie de défense européenne?

L’industrie de défense européenne existe-t-elle? Dans ce domaine, les intérêts nationaux dominent fortement. Il y a une agence européenne de la défense depuis plus de dix ans, mais elle n’a pas produit beaucoup d’effets. Pourtant, aujourd’hui, la coopération dans l’armement n’est plus seulement un noble but. C’est devenu une nécessité économique. Plus aucune industrie d’armement nationale ne peut plus subsister seule. Or si tous veulent exporter sur les marchés des autres personne ne veut que son industrie protégée soit détruite. C’est là que les choses doivent bouger.

Recueilli par Assata Frauhammer

Carolin Rüger travaille pour la chaire d’études européennes et de relations internationales à l’Institut de science politique et sociologie de l’université Julius-Maximilians de Wurtzbourg, (Allemagne). Elle est membre du TEAMEurope, réseau des conférenciers indépendants de la Commission Européenne. Photo Assata Frauhammer/Cuej.

La sécurité d’abord, la monnaie ensuite

La Lituanie est le dernier Etat balte à être entré dans la zone euro au 1er janvier 2015. Cette intégration, primordiale pour le dix-neuvième membre, ne revêt plus la même signification qu’avant la crise.

L’événement se faisait attendre avec impatience à Vilnius : le 1er janvier 2015, la Lituanie est officiellement devenue membre de la zone euro. Le pays a reçu le 13 novembre 2014 l’ensemble de ses nouveaux billets, venus d’Allemagne. Cette cargaison est une victoire pour le pays, qui n’avait pas pu accéder à la monnaie unique en 2007 à cause d’une inflation trop élevée. Mais les bénéfices attendus de cette intégration ne sont plus les mêmes qu’alors.

Pour de nombreux analystes, elle répond davantage à des enjeux géopolitiques qu’à un intérêt pour la monnaie unique: «Les pays situés aux frontières extérieures de l’Union pensent qu’avoir une monnaie identique à celle de Berlin leur offrira une sécurité supplémentaire face à leurs puissants voisins», confirme Marton Hajdu, porte-parole de la représentation permanente de la Hongrie auprès de l’Union. Le commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires, Jyrki Katainen, avait lui-même déclaré que faire partie de la zone euro «offre une meilleure protection contre les tensions géopolitiques». Si, en 2007, le pays était attiré par la prospérité de la zone euro, il cherche désormais un appui politique accru contre les menaces russes.

La crise en Ukraine et le sentiment d’insécurité qui en découle a influencé cette position. «La Russie ne cache même pas ses plans de guerre», remarque Mateusz Hudzikowski, docteur en sciences politiques à l’université de Silésie. Les pays d’Europe centrale et orientale (Peco), se sentant trop faibles pour s’opposer à Moscou, ont fait appel à l’Otan pour assurer leur sécurité. «Les initiatives politiques de Paris et de Berlin face à la crise ukrainienne ont été inefficaces et la défense européenne n’existe que sur le papier. Seule l’Otan représente la sécurité militaire», poursuit le chercheur. Plusieurs de ces pays ont ainsi proposé à l’Alliance de lui fournir des bases militaires pour accroître les opérations destinées à la surveillance des frontières.

Les Etats-Unis ont envoyé des parachutistes en Pologne, en Estonie et en Lituanie. Le président Obama s’est rendu à Riga avant le sommet de l’Otan pour marteler que l’Alliance ne laissera pas tomber les pays baltes, une annonce accueillie avec soulagement dans ces pays frontaliers de la Russie. A l’issue du sommet, les 28 membres de l’organisation de défense ont décidé la création d’une force de réaction rapide forte de près de 4.000 hommes. La Pologne elle même, après avoir appelé de ses vœux une défense européenne, a révisé sa stratégie de sécurité nationale après la crise en Ukraine. «Varsovie a demandé à organiser le prochain sommet de l’Otan en 2016», souligne Peggy Beauplet, attachée de presse à l’Organisation atlantique.

L’euro en perte de vitesse

Les pays non frontaliers avec la Russie, qui ressentent moins ce besoin de protection, se montrent de plus en plus sceptiques face aux bienfaits de l’eurozone. «Dans les années 2004-2008, c’était la lune de miel pour les nouveaux Etats membres, explique Mateusz Hudzikowski. L’UE leur offrait l’espoir d’avoir de nouveaux marchés, de diminuer leur taux de chômage et d’obtenir des subventions. Après 2008, l’UE est entrée en crise, non seulement au plan économique, mais aussi politique et démographique. La possibilité de la sortie du Royaume-Uni et la baisse des fonds européens ont influencé la perception de l’Europe intégrée.»

En intégrant l’UE en 2004, les Peco se sont engagés à adopter l’euro. Mais la crise du noyau dur de l’Union les y fait désormais venir à reculons. Artur Habant, porte-parole de la représentation permanente de la Pologne, souligne que son pays préfère «reporter l’adhésion à l’euro» pour se concentrer sur la défense. Une position clairement affichée par la nouvelle Première ministre polonaise Ewa Kopacz, qui a déclaré que «la Pologne attendra un renforcement de la zone euro avant d’y adhérer». «Les Polonais ont aussi peur que l’euro diminue leur pouvoir d’achat, qui est parmi les plus faibles dans l’UE, renchérit Mateusz Hudzikowski. On croit que « l’effet de l’euro » augmente les prix. Même en Slovaquie, où la croissance des prix n’a été que symbolique, les citoyens se plaignent de la vie chère. Nous voyons beaucoup de Slovaques qui font leurs achats chez nous.»

Ces réticences se manifestent aussi en Hongrie, où la désillusion a été rude après la récession. «En 2003, la classe moyenne a contracté des prêts en euros et en francs suisse auprès des banques autrichiennes. Les taux intérêts tournaient autour de 4% tandis qu’en forint, ils atteignaient 10%. Mais la dévaluation de la monnaie nationale, au début de la crise, a fait exploser la dette de ces ménages, dont la solvabilité était déjà plus qu’incertaine», raconte Gábor Sziegel, un ancien économiste de la Banque de Hongrie.

Pour Budapest, l’adoption de la monnaie unique est encore loin. Le pays a prévenu qu’il ne rejoindra l’eurozone qu’à deux conditions: qu’elle «soit redevenue stable» et que la «Hongrie soit suffisamment forte économiquement pour entrer. Nous ne voulons pas faire comme ces pays qui ne réunissaient pas les conditions adéquates. Une adhésion ne sera pas envisagée avant 2020», affirme Marton Hajdu.

Célia Garcia-Montero

Drôles de guerres

A l’est et au sud, face à la Russie et à Daesh, l’Europe est doublement menacée par la déstabilisation de ses voisins. Les états majors occidentaux parlent d’une nouvelle forme de conflit: la guerre hybride.

Des cyber-attaques difficiles à identifier, sans revendications et qui provoquent beaucoup de dégâts. Une propagande et un recrutement de djihadistes, menés par l’Etat islamique sur les réseaux sociaux. Des hackers russes soupçonnés de vol de données à la banque américaine JP Morgan. L’Europe et les Etat-Unis se retrouvent face à une nouvelle forme de menace qui combine l’arsenal de la guerre classique avec une palette d’armes plus modernes, liées au numérique, et met à l’épreuve les stratèges occidentaux.

«La nécessité pour l’Otan est de se préparer à la guerre hybride, une guerre qui fait appel à la diplomatie, l’information, l’économie et la force militaire» martelait, en septembre, le général Breedlove, chef des forces armées de l’Otan, lors du sommet de l’Alliance au Pays de Galles. Guerre hybride? L’expression paraît s’être imposée dans les états majors occidentaux. Il s’agit d’abord de reconnaître le rôle crucial des nouvelles technologies numériques dans les conflits contemporains. Dans un monde où la moitié de la population est connectée à internet, ceux-ci explosent les cadres géographiques et temporels traditionnels. Les attentats à New York du 11 septembre 2001 ont mis à jour une réalité complexe: celle d’affrontements asymétriques, à cheval entre guerre et paix, où la suprématie militaire occidentale a montré ses limites. La mondialisation, l’accès rapide à une multiplicité d’acteurs aux nouvelles technologies et la perméabilité des frontières ont révélé des ennemis difficilement perceptibles et tous azimuts.

De nouvelles méthodes de combat

Un changement radical dans l’art de la guerre? Cédric Le Bigo, chercheur pour Taktita, organisme lié au ministère de la défense, tient à nuancer l’aspect inédit de cette guerre hybride. «Ce mode d’agression très progressif est une stratégie utilisée depuis un certain temps, en particulier par les Russes.» Les exemples de 2007 en Estonie et de 2008 en Géorgie montrent, selon lui, que la Russie a déjà testé ces modes opératoires. «Il suppose tantôt des opérations à découvert, tantôt des manœuvres plus subtiles, le recours à la guerre économique, tantôt des cyber-attaques menées en sous-main par des « activistes ». Déstabilisation, décapitation d’administrations, jeux d’influence, il n’y a là rien de nouveau. Seulement il faut avoir le courage politique d’appeler les choses par leurs noms.»

Chaque époque apporte de nouvelles méthodes de combat, perfectionne ou rend plus agressives des ripostes classiques. Ainsi, face aux Russes, les Etats-Unis et l’Europe ont aussi utilisé l’arme financière. Selon Arnaud Migoux, conseiller militaire français au sein du Comité politique et sécurité (COPS), «l’UE dispose de très nombreux instruments civils, financiers et militaires pour intervenir. Le problème c’est celui de la volonté politique de les utiliser, en s’appuyant sur un consensus, et de manière synchronisée.» Mais l’Europe peut-elle agir seule? La réponse a ces nouvelles formes de menace pour l’Europe implique une coordination de ses moyens avec ceux de l’Otan, sans oublier la force policière d’Interpol.

Coordonner les moyens de l’Otan avec ceux de l’Union

La complexité de la situation actuelle conduit à renforcer les relations entre l’Otan et l’Union européenne. Les deux organisations se sont rapprochées grâce au développement de la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD). Mais les accords Berlin plus, qui règlent aujourd’hui leurs relations, ne donnent pourtant guère satisfaction. Pour Arnaud Migoux, il faut veiller à ne pas dénaturer la vocation première de chaque institution: «L’Otan doit continuer d’assurer la défense collective de l’UE et de l’Amérique du Nord même si elle doit également demeurer un instrument privilégié de la gestion militaire de crises. L’Union européenne, elle, dispose d’une panoplie plus large d’outils politiques, au sein desquels la Politique de sécurité et de défense collective, civile et militaire est censée jouer un rôle central. Son approche doit rester globale. »

Jean Chamoulaud

L’émergence des menaces hybrides, vers une autre trasnformation de la guerre (PDF à télécharger)

http://taktika.cesat.terre.defense.gouv.fr/content/download/3308/52306/file/L%E2%80%99%C3%A9mergence%20des%20menaces%20hybrides%20-%20vers%20une%20autre%20transformation%20de%20la%20guerre.pdf

Russie-UE, échange de coûts

Moscou et les Occidentaux recourent à l’arme financière pour tenter de faire plier l’adversaire.

Période difficile pour la Russie en ce moment: le rouble est en chute libre. Deux raisons sont invoquées pour expliquer ce plongeon: le prix du baril de pétrole, divisé par deux en un an, mais aussi les sanctions financières imposées par les occidentaux à la suite de la crise Ukrainienne. La Russie a réagi en mettant en place un embargo sur les produits agricoles européens. Mais Moscou a aussi d’autres moyens pour faire «payer l’Union».

Vladimir Poutine l’a reconnu pour la première fois le 18 décembre: «Les sanctions européennes ont coûté de 25 à 30% de la valeur du rouble». Pour le président russe, «non, ce n’est pas le prix à payer pour la Crimée, c’est le prix de notre volonté naturelle de rester une nation, une civilisation, un Etat».

Trois jours auparavant, le 15 décembre, le rouble avait perdu en un jour 20% de sa valeur. Après un léger ressaisissement, il s’établissait à 76 roubles pour un euro. Une chute vertigineuse certes, mais le rouble plonge depuis des mois. En janvier son cours était de 45 roubles pour un euro.

Il faut dire que l’Union européenne a, depuis le mois d’août, et pour la première fois de son histoire, imposé à la Russie des sanctions financières sans précédent. Les entreprises et ressortissants européens n’ont plus le droit d’acheter, ni de vendre de nouvelles obligations ou actions émises par cinq grandes banques d’Etat russes, trois grandes compagnies énergétiques russes et trois grandes entreprises de la défense. Les prêts à ces établissements sont eux aussi interdits. Et les sanctions vont continuer. C’est ce qu’a annoncé le Conseil européen le 19 décembre: «L’UE maintiendra le cap et le Conseil européen est prêt à prendre des mesures supplémentaires si nécessaires».

Si ces sanctions ont leur importance, la chute vertigineuse du cours du pétrole est désormais la cause principale de la plongée du rouble et de l’effondrement de la croissance russe. Le prix du baril de pétrole Brent était fin décembre de 57 dollars contre 113 dollars en juin. Or, plus de la moitié des recettes russes sont liées à l’exportation d’or noir.

La Russie n’est cependant pas restée sans réactions devant les sanctions des européens. Le 8 août dernier, le gouvernement russe a imposé un embargo sur de nombreux produits alimentaires exportés par l’Union européenne. Un embargo dont le coût est estimé à 5 milliards d’euros.

Moscou use de sa supériorité énergétique

Mais les sanctions officielles ne sont pas la seule arme économique dont dispose la Russie. Le pays joue en effet de sa supériorité énergétique, principalement due à sa production de gaz, pour acculer l’Union européenne à payer pour l’Ukraine.

En juin dernier, la Russie ferme le robinet de gaz approvisionnant l’Ukraine. Le pays doit 4,5 milliards de dollars de gaz à Gazprom et s’avère incapable de les régler. Son économie, déjà fragile et criminalisée, a empiré avec la guerre. La division du pays entre l’ouest et l’est est ruineuse. L’économie de l’ouest, majoritairement tournée vers les services ne représente que 30 % du PIB; l’est concentre les richesses en fer et en charbon et pèse 70% du PIB. A elles seules, les régions sécessionnistes en représentent 16%. Conséquence: la croissance ukrainienne, nulle en 2013, devrait avoisiner les – 4% pour 2014.

Le 31 octobre, l’Ukraine, l’Union européenne et la Russie trouvent un accord. Les Ukrainiens paieront finalement 3,1 milliards de dollars à Gazprom, 1,45 milliards avant fin novembre et 1,65 milliard de dollars avant fin décembre. En réalité, c’est l’Union européenne qui passe à la caisse, sans compter qu’elle a fourni du gaz gratuitement pendant l’été à l’Ukraine.

Mais la Russie ne s’appuie pas seulement sur sa suprématie gazière pour faire payer l’Union européenne et les Etats-Unis, qui, eux aussi ont pris des sanctions à son encontre. L’Ukraine est endettée de manière générale auprès de la Russie, son principal partenaire commercial, dont elle très dépendante. «Chaque aide financière apporté à l’Ukraine finit dans la poche des Russes», explique Nicolas Mazzucchi, chercheur à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Mi-décembre, le FMI estimait à 15 milliards $ les besoins supplémentaires du gouvernement ukrainien pour passer l’année 2015. Or, le FMI, qui vient, en avril dernier, d’accorder un prêt de 17 milliards d’euros à l’Ukraine, contre des réformes drastiques, ne peut aller au delà. Son statut lui interdit de financer un pays dont la dette n’est pas soutenable à l’horizon d’un an. Le Conseil européen a donc dû annoncer le 19 décembre que l’Europe continuerait à aider l’Ukraine avec l’appui d’autres bailleurs de fonds.

Dommages collatéraux après l’abandon de Southstream

Dernière victime de ce duel financier: le projet Southstream, qui devait être le point d’entrée de Gazprom en Europe occidentale. Ce gazoduc d’une capacité de 63 milliards de mètres cube par an devait traverser la Bulgarie, la Serbie, l’Italie et l’Autriche en 2015. Mais le 1er décembre 2014, la Russie abandonne le projet en mettant en cause la Commission. Considérant que les règles européennes de l’appel d’offre n’avait pas été respectées en Bulgarie, celle-ci a poussé Sofia à refuser le passage du gazoduc.

Selon Nicolas Mazzucchi, «personne n’est gagnant dans cette histoire, à part les Etats-Unis». Car cet échec russe a aussi son prix pour l’Europe. L’abandon de Southstream représente des pertes sévères pour les entreprises partenaires qui avaient investi dans gazoduc : la française EDF, l’italienne ENI et l’allemande Wintershall. Sans compter les pays traversés, qui doivent repenser l’économie de leur sécurité énergétique.

Mayeule de Charon et Marie Foult

Les sanctions de l’UE à l’encontre de la Russie

http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu_sanctions/index_fr.htm#1

Les sanctions contre la Russie par le Département d’Etat américain

http://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/ukrainerussia/

David C. Saha, The economics of sanctions between Russia and the West, Bruegel, 17 Septembre 2014

www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1435-blogs-review-the-economics-of-sanctions-between-russia-and-the-west/

FMI, Ukraine, First review under the stand-by arrangement, 2 septembre 2014

https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=41878.0

Anders Aslund, Peterson Institute for International Economics Is it possible to salvage the economy of Donbas? 21 novembre 2014

http://www.piie.com/publications/opeds/oped.cfm?ResearchID=2717

Peterson Institute for International Economics Ukraine: Coalition agreement and looming financial crisis, 29 novembre 2014

http://www.piie.com/publications/opeds/oped.cfm?ResearchID=2718

Le crescendo des sanctions

Quand l’agriculture paye la facture de l’embargo

Fruits, légumes, produits laitiers et viandes ne passent plus la frontière russe. Les producteurs appellent le budget européen à l’aide.

Les Russes vont-ils devenir experts en camembert? Ils ont en tout cas trouvé la parade à l’embargo qui les prive de fromages français et européens. Ils se sont mis à produire les leurs. Dmitri Markitan, fromager russe, se réjouit. Aujourd’hui, il traite 270 à 300 litres de lait par jour, contre une centaine en août, pour fabriquer un camembert made in Moscou.

Cet embargo empêche les Russes de consommer de nombreux produits, mais il coûte aussi très cher à l’Union européenne. Imposé depuis le 7 août par la Russie, il ne vise pas seulement les fromages, mais aussi les fruits et légumes et tous les produits laitiers et la viande. Et surtout, c’est un embargo total. Conséquence, le lendemain de l’annonce, une quarantaine de camions français transportant des fruits et légumes frais ont été bloqués à la frontière russe; 600.000 euros de marchandises ont été perdus.

Les lobbys agricoles réagissent immédiatement. Sous pression, l’Union et les Etats membres doivent payer pour compenser les pertes des producteurs touchés par l’embargo. La Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) estime le montant des dommages à 70 millions d’euros pour les producteurs de fruits et légumes. La France en exporte près de 50.000 tonnes par an vers la Russie, soit 5% de ses exportations sans compter les exportations qui transitent vers l’Allemagne, les Pays Bas, la Belgique ou les pays baltes.

Toutes les régions françaises ne sont pas impactées de la même manière. Ainsi les fruits et légumes alsaciens ne s’exportent quasiment pas vers la Russie.Dans les bureaux de la Draaf (Direction régionale de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt), à Strasbourg, Cécile Alpy analyse la situation. «En Alsace, il y a peu de grosses structures, et beaucoup de circuit court. La consommation de fruits et légumes est assez locale et il y a une tradition de vergers familiaux, explique-t-elle. De plus on sait par les grandes surfaces que les gens ont acheté beaucoup de bocaux pour faire des conserves de fruits. Il est donc difficile de distinguer une conséquence financière réelle due à l’embargo russe.

L’Alsace pas vraiment touchée donc? Pierre Barth, président de l’association Production fruitière intégrée en Alsace, tempère. «Effectivement, la région est peu concernée directement par l’embargo, mais comme tous les producteurs de pommes européens, nous subissons quand même de plein fouet des répercussions indirectes, c’est à dire des pertes de marchés pour des opérateurs qui se retournent vers le marché européen» explique-t-il.

Querelle de maquignons

Un facteur aggravant pour une filière déjà en difficulté. «Avant la mise en place de l’embargo, la filière souffrait déjà d’une crise conjoncturelle depuis mai à cause d’une surabondance de fruits et d’une faible consommation de ceux-ci pendant l’été», rappelle Jérôme Simon, du service économique des Jeunes Agriculteurs.

L’Etat et l’UE réagissent. Deux plans d’aide sont mis en place pour les producteurs de fruits et légumes. Le 8 octobre, le ministère de l’Agriculture envoie une circulaire aux régions. Elles doivent évaluer les besoins des exploitations en difficulté sur leur territoire. L’aide de l’Etat, prévue pour 2015, se fera par des prêts de trésorerie, des fonds d’allègement de charges, une prise en charge des cotisations sociales et des échéanciers de paiement seront mis en place. La Commission européenne décide, elle, de financer des programmes dits «opérationnels» pour pallier les effets de l’embargo. Elle indemnise les producteurs qui décident de retirer leurs produits du marché si il y en a trop et soutient des campagnes de promotion. Pour en bénéficier, les producteurs européens doivent se regrouper dans des organisations de producteurs. Un plan d’aide compliqué à mettre en place. La Commission européenne a d’abord proposé une enveloppe de 125 millions d’euros, mais les producteurs polonais en ont réclamé à eux seuls 87%. Finalement, un nouveau plan d’aide de 165 millions d’euros pour les 28 pays de l’Union sera réparti en fonction des volumes exportés en 2013 vers la Russie.

Et comme tout embargo, certains essayent de le contourner. Selon la presse française, dès septembre des producteurs français et européens ont commencé à réétiqueter leur marchandise dans des pays non soumis à embargo, comme le Maroc, la Biélorussie ou le Kazakhstan. Trois pays qui sont liés par une union douanière avec la Russie, donc sans contrôles aux frontières.

65.000 tonnes de produits vers la Russie pour un chiffre d’affaire d’environ 100 millions d’euros: pour la viande porcine déjà sous le coup d’un embargo sanitaire depuis janvier, c’est la double peine. La FNSEA estime que depuis le premier embargo, les pertes des abattoirs et ateliers de découpe français s’élèvent à 168 millions d’euros et les pertes directes de chiffres d’affaires des éleveurs à 330 millions d’euros par an soit 498 millions au total.

De la déflation dans la poudre de lait

Au niveau européen, pas de projet de plan d’aides en vue. La Commission estime que la situation est moins claire et moins urgente. Mais les pays ne lâchent pas l’affaire. Le 15 décembre, lors du Conseil agriculture, la Belgique, le Danemark, l’Irlande, la France, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie, ainsi que l’Estonie et l’Autriche redemandent à la Commission une aide temporaire pour stocker la viande de porc en attendant de trouver des marchés alternatifs. Mais la Commission reste de marbre. Pour elle, il n’y a pas encore de crise même si les prix du porc ont effectivement baissé.

Les producteurs laitiers estoniens, lituaniens et lettons respirent. Le 19 novembre la Commission promet 28 millions d’euros d’aide aux pays baltes, très dépendants de la Russie. L’Estonie reçoit 6,9 millions d’euros, la Lettonie 7,7 millions et la Lituanie 14,1 millions. Ils sont les seuls dont la situation correspond aux critères fixés par la Commission, soit une exportation de plus de 15% de leur production de lait vers la Russie et une baisse des prix de plus de 20%.

La France, qui exporte seulement 7% de sa production de produits laitiers vers la Russie n’est pas éligible à l’aide de la commission. De plus l’impact sur les prix est difficile à chiffrer car ils sont négociés pour un an. «La baisse du prix du lait est estimée à 10% depuis l’embargo russe. Mais les producteurs ne pourront constater la baisse réelle qu’en janvier. A ce moment là, le prix du lait pour 2015 sera fixé et les producteurs recevront en plus leur paye trimestrielle» explique Sophie Baudin, de la Fédération nationale des producteurs de lait.

Autre facteur aggravant, certains producteurs transforment leurs excédents de lait en poudre pour éviter de perdre leur production. Cela créé une surproduction de poudre de lait qui fait baisser les prix. Or, le prix de la poudre de lait rentre en compte dans le calcul de celui du lait.

Une grosse baisse des prix est attendue en janvier. Selon Sophie Baudin, certaines exploitations s’attendent à une crise laitière de la même ampleur que celle de 2009. On peut donc s’attendre au pire.

Marie Foult et Mayeule de Charon

Y a-t-il un djihadiste dans l’avion ?

Le retour des combattants européens de l’Etat islamique entraine celui du projet PNR, un système de surveillance de masse des données des passagers des compagnies aériennes. Le Parlement, qui a bloqué ce projet en 2013, doute de sa pertinence.

Plus de 3.000 jeunes européens seraient déjà partis se battre en Syrie sous le drapeau noir de l’Etat Islamique et leur retour risque de s’accompagner d’une vague d’attentats terroristes. Cette affirmation, lancée à l’automne dans l’hémicycle du Parlement européen, à Strasbourg, a provoqué une onde de choc. Et si la solution était de créer enfin le PNR (Passenger Name Record), un grand fichier européen recensant le milliard de passagers atterrissant ou décollant chaque année d’un aéroport de l’UE, a lancé Agustín Díaz de Mera García-Consuegra (PPE)?

Pour l’eurodéputé espagnol, comme pour tous les ministres de l’Intérieur de l’UE, la réponse est sans le moindre doute, «oui et d’urgence». Pour détecter les apprentis terroristes, «il faut étendre cet outil à tous les pays de l’Union», a renchéri Bernard Cazeneuve, le ministre français, alors que la France va se doter au 1er janvier 2015, officiellement à «titre expérimental», de son PNR national, à l’instar d’autres pays européens comme le Royaume-Uni.

Ce projet au niveau communautaire n’est pas nouveau. Mais mis sur la table en 2011, il avait été retoqué le 24 avril 2013 par les parlementaires européens, inquiets de dérives possibles en matière de protection de la vie privée des citoyens. L’immense fichier comprendrait les données transmises par les passagers aux compagnies aériennes lors de leur réservation et à l’embarquement: identité, itinéraire, hôtel réservé, voiture de location, poids et type de bagages, numéro de carte bancaire… Le nombre d’informations, qui se compterait rapidement en centaines de milliards, donne le tournis.

Cela peut aller plus loin, comme l’explique Sylvie Peyrou, maître de conférence à l’université de Pau et chercheuse au Centre de documentation et de recherches européennes (CDRE) de Bayonne: «Dans le projet européen de 2013, il y avait aussi la rubrique 15. Elle concernait les remarques générales qui peuvent être des informations plus personnelles, dites sensibles. Le type de repas que vous avez demandé, halal ou casher, l’ethnie et plus généralement des données sensibles ne devant, en principe, pas être stockées».

Malgré l’échec de 2013, le Conseil et la Commission n’ont jamais vraiment abandonné l’idée. Elle a simplement été ressortie opportunément avec la nouvelle menace de l’Etat-islamique, selon Sophia In’t Veld (groupe alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe) opposante au projet, et membre influente de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures: «La Commission en fait une affaire de prestige. Il faut plusieurs années pour qu’un PNR européen devienne applicable. Dire qu’il faut vite l’adopter pour empêcher le départ de djihadistes est un réel mensonge».

Des données transférées aux Etats-Unis, à l’Australie et au Canada

L’Europe n’est pas démunie en matière de surveillance policière commune. Le Système d’information Schengen 2 (SIS2) est en vigueur depuis avril 2013. Cet outil permet de repérer aux frontières des personnes ou des objets déjà identifiés grâce à une centralisation des signalements. Le champ d’action de ce système est large, allant de la lutte anti-terroriste au contrôle de l’immigration en passant par la simple enquête policière. Au mois de décembre, la collaboration entre Europol, l’office de police criminelle intergouvernemental, et Frontex, coordinateur de la surveillance des frontières extérieures de l’Union, a été approfondie. Mais à la différence de ces systèmes, le PNR concernerait les données de personnes inconnues des services répressifs et sur lesquelles ne reposent a priori aucune suspicion.

Pourtant, si les parlementaires ont refusé une première fois le projet de PNR européen, ils avaient bel et bien accepté le traitement et le transfert de données des dossiers passagers provenant de l’UE par les transporteurs aériens aux autorités des Etats-Unis, de l’Australie et du Canada. Une collaboration surprenante qui s’explique simplement. Les précieuses données passagers sont stockées sur quatre serveurs dans le monde, dont trois se trouvent en effet… aux Etats-Unis. «L’UE a eu la main forcée. Avec le Patriot Act (loi antiterroriste votée au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 autorisant l’accès aux données informatiques des particuliers et des entreprises stockées sur leur sol américain, ndlr), et le système PRISM (réseau de surveillance mondial géré par la NSA, l’agence de sécurité nationale, ndlr), les autorités américaines auraient pu court-circuiter l’accord PNR avec l’UE», analyse Sylvie Perrou. Pour Sophia In’t Veld, l’accord américain a été extorqué par la menace: «II y a eu beaucoup de pressions des Etats-Unis. Les Américains nous ont imposé une liste de mesures à prendre pour conserver notre exemption de visa (pour les séjours touristiques de moins de 90 jours, le visa n’est pas obligatoire). C’est du chantage, ce n’est pas un comportement digne d’un allié!»

50 millions pour les PNR

Ces diverses expériences internationales n’ont pas ôté les doutes qui entourent le projet européen. Le contrôleur européen de la protection des données a pointé un problème du projet de 2013: les informations sont recueillies par des « unités de renseignements passagers ». Or, la nature et la composition de ces unités n’est pas précisée. Une sous-traitance par une société privée ou une gestion par les services de sécurité intérieure des Etats membres devient envisageable. Donc une totale opacité. C’est le problème avec les accords PNR, souligne Sophia In’t Veld: «Les compagnies aériennes ne peuvent pas transférer les données personnelles aux autorités. On a besoin d’un instrument régi par une base légale pour le faire.»

Avec la multiplication de PNR nationaux, régis par des lois différentes, les partisans d’un PNR européen font valoir qu’il pourrait mieux fixer des limites à la collecte et à l’utilisation des données via un cadre législatif unique. «Cet argument de la Commission est vraiment pertinent. Un réalisme juridique s’impose», estime Sylvie Peyrou. Sophia In’t Veld n’y voit qu’une manœuvre supplémentaire: «Avant le débat sur un PNR européen, seul le Royaume-Uni en possédait un. Puis la Commission a créé un fonds de 50 millions d’euros destiné aux États membres pour qu’ils créent des PNR nationaux et ça s’est développé. La Commission paie les États membres pour rendre l’harmonisation nécessaire!». Des garanties de protection existent et ont été renforcées à la suite de l’affaire Snowden et les révélations sur le gigantesque système d’écoutes et surveillance d’internet par la NSA. L’arrêt de la CJUE du 8 avril 2014 Digital Rights Ireland Ltd & Michael Seitlinger a annulé la directive sur la conservation des données au motif d’une violation des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux. La CJUE s’y positionne clairement contre les systèmes de surveillance de masse. Un sérieux avertissement pour le législateur.

Sur cette base, le Parlement européen l’a saisie fin novembre en demandant l’annulation de l’accord PNR avec le Canada. «On a un doute sur la compatibilité du PNR avec la charte des droits fondamentaux. L’arrêt du 8 avril énonce que la collecte de données à grande échelle, sans suspicion, est contraire à l’État de droit», ajoute Sophia In’t Veld. Parallèlement à cette évolution jurisprudentielle, la refonte des deux textes cadres régissant la protection des données a débuté le 4 décembre au Conseil de l’UE. L’enjeu est double et contradictoire. Protéger les données des citoyens et leur libre circulation (volet économique) tout en permettant le contrôle et la répression (volet police-justice). «L’enjeu sécurité-liberté reste un débat d’actualité», constate Sylvie Peyrou. L’inconnu reste le calendrier.

La refonte des textes cadres sur la protection des données, qui devait être entérinée d’ici la fin 2014, n’est toujours pas achevée. «L’adoption de cette directive protection des données est une précondition pour un éventuel PNR. Il nous faut un socle», prévient Sophia In’t Veld.

Nicolas Skopinski

L’accord PNR UE-USA révisé, 11 août 2012 (PDF à télécharger)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:215:0005:0014:FR:PDF

Parlement européen, Saisine pour avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités de l’accord entre le Canada et l’Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers, 25 novembre 2014

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0058+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR