Des subventions au nom de l'exception culturelle

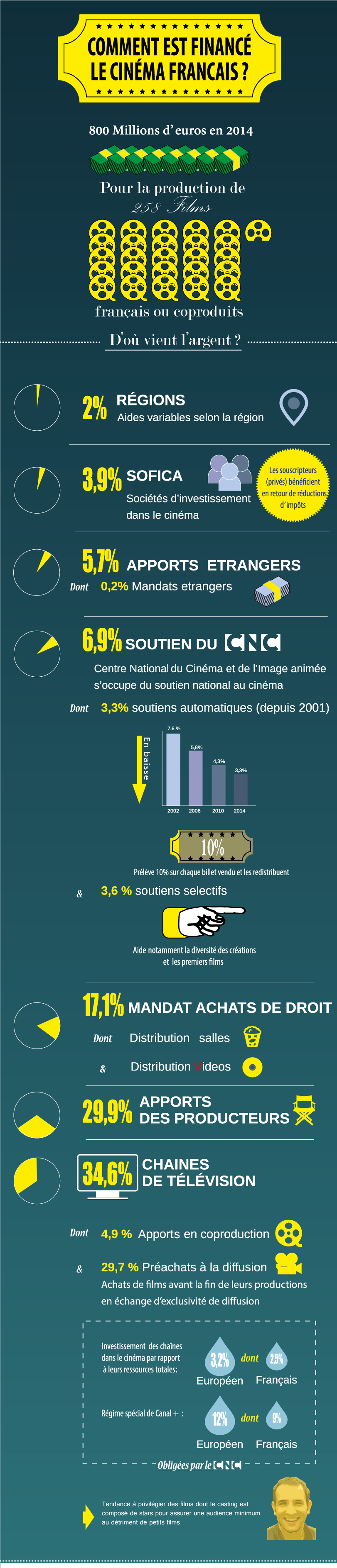

Le mode de financement de l'industrie cinématographique française est en grande partie basé sur un système national d'aides publiques, une particularité qui répond à la logique d'exception culturelle. Si cette expression désigne avant tout le fait de faire de la culture une exception dans les traités commerciaux internationaux, c'est en France le principe qui mène l'action culturelle depuis 1959 et la création du ministère de la Culture, en particulier dans le domaine audiovisuel.

De nombreux dispositifs législatifs et réglementaires concernant la création artistique dans le théâtre et le cinéma, puis la télévision, ont été mis en places ces cinquante dernières années. Ils répondent à une volonté protectionniste de développement et de sauvegarde du patrimoine cinématographique français face à l'hégémonie du cinéma américain.

Ce modèle est cependant peu à peu remis en cause par les acteurs du secteur, comme l'explique un article publié sur le site InaGlobal en 2015. Rapports institutionnels et tribunes de personnalités reprochent notamment au cinéma français de trop dépendre des soutiens, de favoriser les gros succès, et de ne pas assez bien s'exporter.

Les subventions, une idée européenne pour contrer l'hégémonie américaine

Le modèle de financement du cinéma français, basé sur des aides et des subventions, a inspiré le fonctionnement du secteur plusieurs pays européens, ainsi que des réglementations européennes.

L'industrie américaine, seule industrie cinématographique à s'exporter partout dans le monde de manière aussi conséquente, ne répond pas aux même fonctionnement. Les aides sont beaucoup moins importantes, le secteur financé par des acteurs privés, en premier lieu les majors, des studios présents pour certain depuis les débuts d'Hollywood. Warner Bros, Universal, Paramount, MGM, Disney et les autres, ainsi que leurs filiales diverses dominent le marché et s'exportent partout dans le monde.

L'Union européenne avec la France à l'avant poste, tente donc de résister par des mesures protectionniste à l'hégémonie américaine. Les Européens demandent ainsi d'exclure l'audiovisuel des négociations avec les Etats-Unis dans le cadre du traité commercial trans-atlantique. Cela n'empêche pas les films américains de réaliser chaque année la majorité des entrées sur le Vieux Continent.

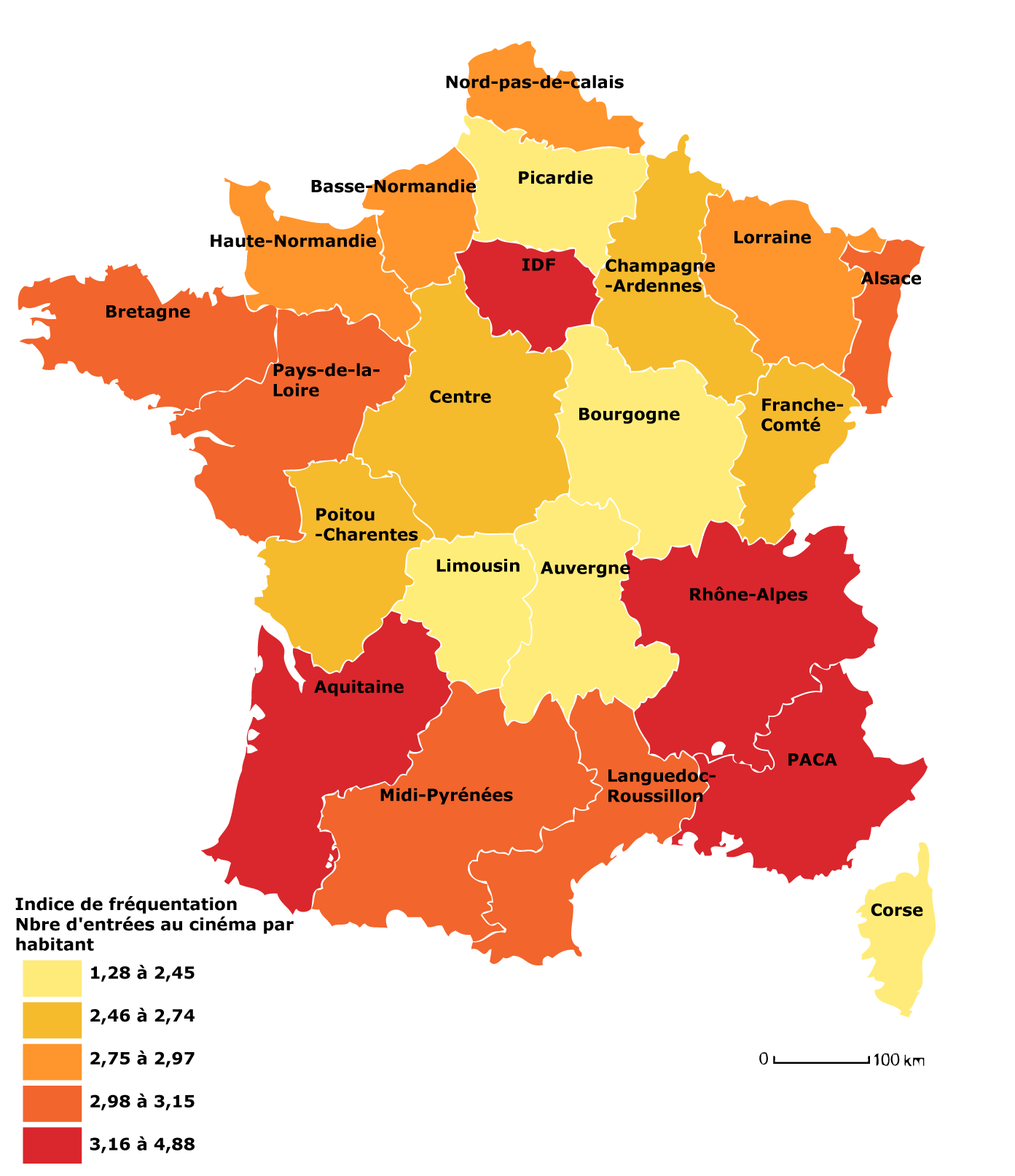

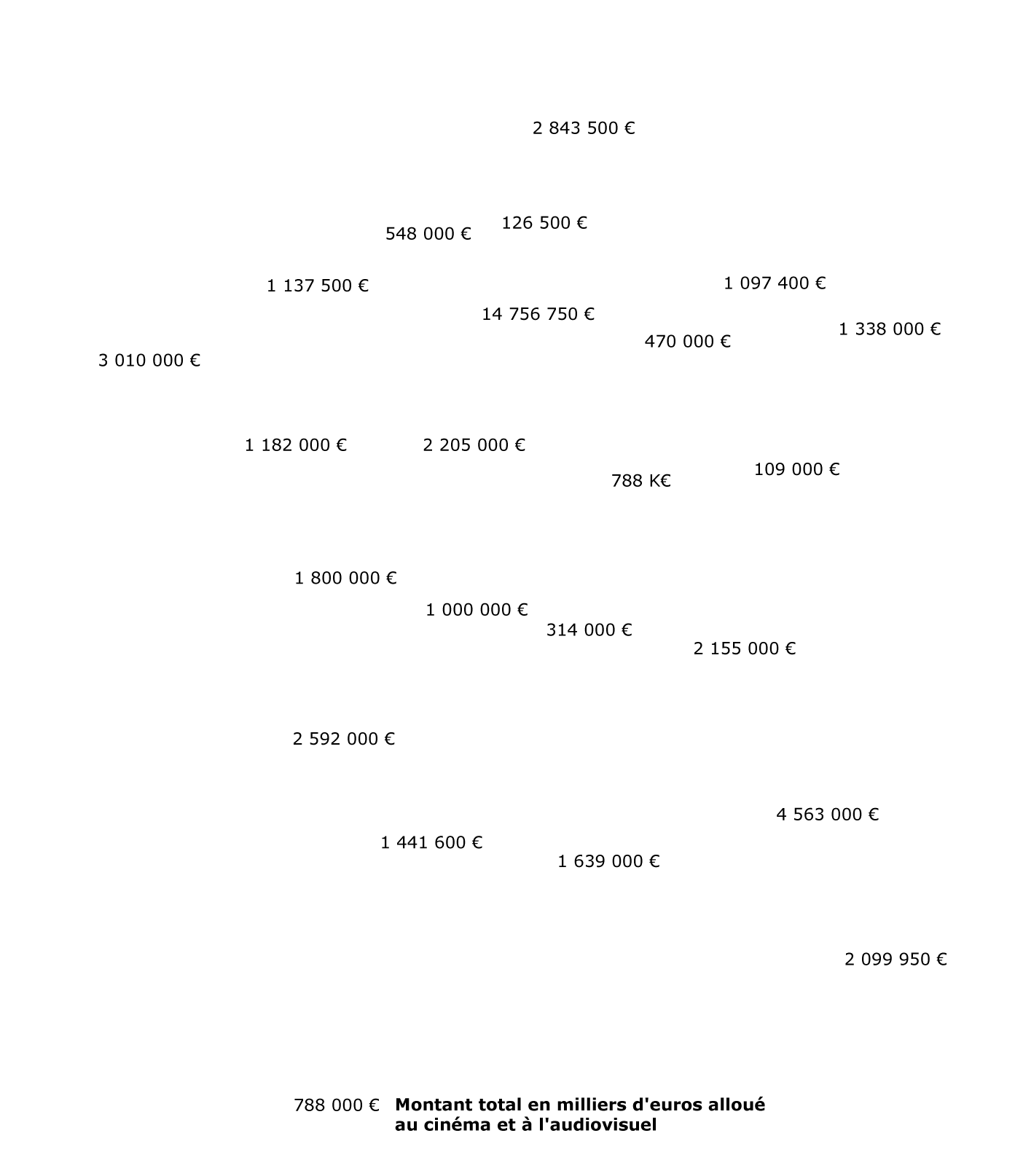

L'action des régions, même mince, joue un rôle dans la fréquentation

Dans le système de financement du cinéma français, les régions fournissent un soutien marginal, à hauteur de 2 % en moyenne. Mais toutes ne distribuent pas les mêmes sommes. Depuis les années 1980, des fonds régionaux d'aide ont été instaurés et depuis 1989, ces financements sont notamment assurés par des conventions de développement cinématographique et audiovisuel entre les collectivités territoriales, l'État et le CNC. La région coordonne les actions de l'ensemble des collectivités situées sur son territoire.

Car la loi du 27 février 2002 autorise les collectivités à attribuer différentes types d'aides, à savoir des aides directes aux entreprises de production cinématographique et audiovisuelle, et des subventions à des entreprises existantes exploitant des salles de spectacles cinématographiques (certains critères sont à respecter comme un seuil de fréquentation fixé à moins de 7 500 entrées hebdomadaires).

Aussi, la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 met en place un dispositif exonérant d'impôt local les établissements de spectacles cinématographiques. En 2010, près d'une salle sur cinq était gérée directement ou indirectement par une commune.

Le soutien au cinéma s’est donc clairement imposé comme une compétence des régions. Mais certaines affirment leur positionnement plus que d’autres, notamment celles qui, déjà fortement impliquées, n’ont de cesse de renforcer leurs investissements. Ce qui explique les fortes inégalités de budget consacré au cinéma en fonction des régions.