La précarité remplace le chômage

Le modèle de la « flexisécurité » est souvent présenté comme la recette idéale pour combattre les taux élevés de chômage, dont l’exemple le plus paradigmatique est celui de l’Allemagne. Avec l’adoption des lois Hartz au début des années 2000, ce pays a réussi à diminuer le chômage de 11% à 7% entre 2005 et 2010. Avec un taux de chômage beaucoup plus élevé, l’Espagne semble suivre la même tendance. Après la réforme du marché du travail en 2012, son chômage a diminué de 24 à 20%.

La flexibilité n'assure pas un faible chômage

Le chômage dépend principalement de l'activité économique

Source Eurostat

Source Eurostat

Source Eurostat

Source Eurostat

Mais cette amélioration de l’emploi n’a pas été seulement le fruit de la libéralisation du marché du travail. La réduction du chômage a eu lieu majoritairement lors des périodes de croissance économique. Les statistiques nous montrent également qu’il n’y a pas une corrélation entre la protection de l’emploi et le nombre de chômeurs.

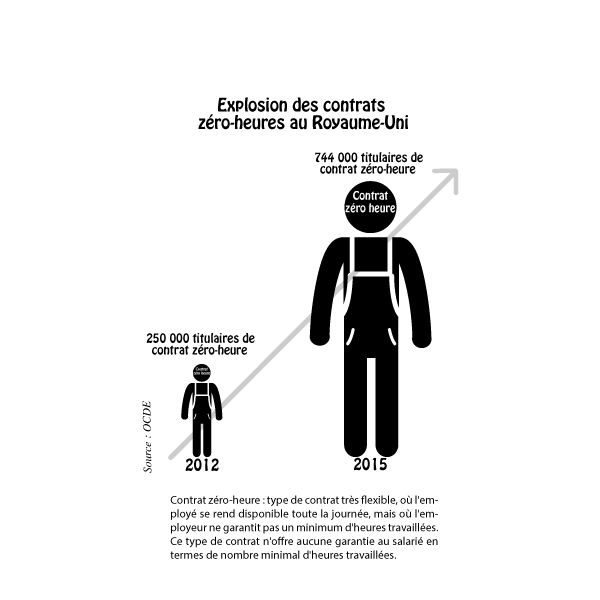

Si le lien entre la flexibilité et la réduction du chômage n’est pas tout à fait évident, l’augmentation de la précarité semble être en revanche la conséquence la plus directe de la libéralisation du marché du travail en Europe. Les contrats atypiques ont augmenté progressivement lors de ces dernières décennies, par exemple, avec un passage de 10 % à 16% du nombre de « mini-jobs » par rapport à l'emploi total en Allemagne entre 1996 et 2008. Cette précarisation du marché du travail a été le prix de l’augmentation de la compétitivité des entreprises, dont le coût de la main d’œuvre a baissé après l’introduction des réformes, alors que la productivité à continué à augmenter.