/ Tifenn Clinkemaillié

Les producteurs européens de porc se livrent une véritable guerre des prix. Le modèle familial français est mis à mal par son voisin allemand, plus compétitif.

Crise du porc en Bretagne, les raisons du désamour

En Bretagne, trois ans après la crise de 2015 qui avait paralysé le secteur, les éleveurs s’inquiètent de la concurrence internationale, du repli des importations chinoises et de l’avenir de leur filière.

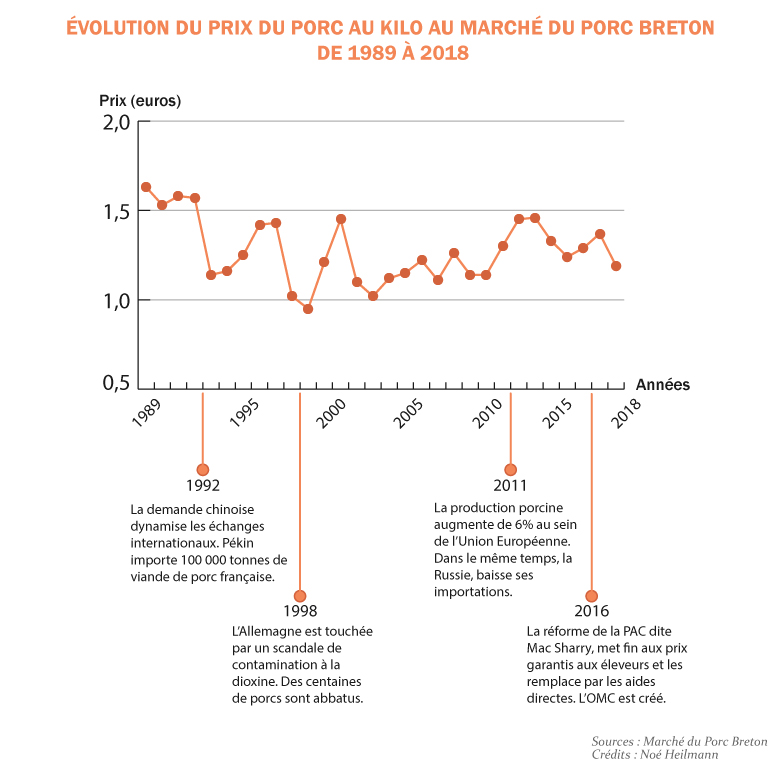

Combien de temps vont encore tenir les éleveurs bretons ? En octobre, le prix du porc au kilo passait sous la barre des 1,20 €. En décembre, la situation ne s’est pas améliorée. Les agriculteurs sont contraints de vendre leur production à perte, environ 20 % en dessous de leur prix de revient. Depuis une vingtaine d’années, le cours du porc n’a cessé de baisser : en 1989, le kilo se vendait autour de 1,60 €.

« Le prix du marché ne permet pas aux éleveurs de vivre », analyse Pascal Le Duot, président du marché du porc breton de Plérin, la référence nationale du cour du porc français. « Nous n’avons aucune marge de manœuvre sur le prix de vente », poursuit-il. Ces dernières années, certains responsables politiques ont tenté d’endiguer la baisse, en vain. Au plus fort de la crise, en 2015, Stéphane Le Foll, alors ministre de l’Agriculture, avait par exemple instauré un prix minimum de vente, à 1,40 € le kilo. Mais cette décision avait déstabilisé le marché : les agriculteurs bretons, ne parvenaient plus à vendre leurs cochons.

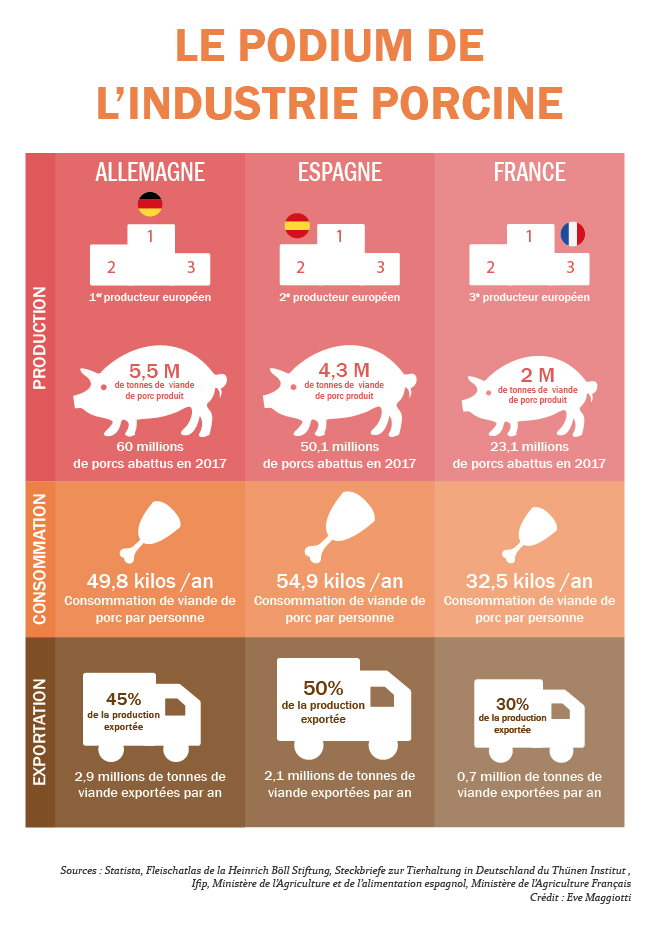

Les professionnels bretons pointent du doigt la nouvelle concurrence intra-européenne. « Si le prix du porc français est fixé à 1,50 € mais que le prix européen est autour de 1,20 euro, pourquoi les acheteurs se fourniraient-ils en France ? », souligne Pascal Le Duot. De fait, les producteurs allemands et espagnols, qui occupent les premières places de ce marché en Europe, parviennent à avoir des coûts de production beaucoup plus bas que leurs homologues français.

« La concurrence ne se situe pas à l’échelle bretonne : nous sommes tous dans le même bateau face à l’Allemagne et l’Espagne, en plein développement. L’Europe donne des normes mais chaque pays est libre de les interpréter, ce n’est pas forcément équitable », estime Adrien Montefusco, éleveur de porcs à Saint-Yvi, dans le Finistère.

À Saint-Yvi, Adrien Montefusco, vend 3 700 cochons chaque année. / Tifenn Clinkemaillié

Deux modèles s’affrontent

« Les professionnels français demandent les mêmes règles, pour éviter qu’il y ait des distorsions de concurrence », affirme Michel Bloch, président de l’union des groupements de producteurs de viande de Bretagne (UGPVB), un syndicat qui regroupe 4 800 éleveurs porcins. Même si les règles environnementales sont les mêmes pour tous au niveau européen, Michel Bloch estime qu’elles sont mieux respectées en France que dans d’autres pays.

Mais les écarts sensibles dans les coûts de production du porc s'expliquent aussi par des différences de modèle agricole. Les fermes-usines espagnoles abritent ainsi jusqu’à 3 000 truies reproductrices, alors que les élevages bretons n’en comptent que 250 en moyenne. Ce sont de grands groupes qui possèdent les fermes, fournissant animaux, aliments et conseils. Les éleveurs, quant à eux, ne sont pas propriétaires mais bénéficient de revenus stables. Enfin, la main d’œuvre disponible sur place est souvent étrangère et le salaire minimum plus faible qu’en France.

Côté allemand, c’est la modernisation des outils d’abattage et l’emploi de travailleurs détachés qui a permis de réduire les coûts. Le salaire minimum généralisé, introduit seulement en 2015, est 16 % plus faible que le smic français. « La France ne joue pas dans la même cour que l’Allemagne et l’Espagne. Les éleveurs essayent toujours de rattraper les plus compétitifs sur le marché », note Hervé Soubigou, membre de la coopérative Triskalia à laquelle adhèrent 16 000 agriculteurs de la région.

Elevage intensif : un modèle français à bout de souffle

Blandine D'alena

L’avenir de la filière en question

Les professionnels plaident pour une restructuration de la filière mais ne cachent pas un certain fatalisme. Hervé Soubigou craint l’expansion du modèle espagnol en France. Selon lui, les agriculteurs français pourraient être poussés à agrandir encore leurs exploitations, détériorant du même coup les paysages ruraux. À l’UGPVB, Michel Bloch milite quant à lui pour un regroupement des membres de la filière, au sein d’une association d’organisation de producteurs (AOP). Mieux se structurer permettrait, selon lui, de pouvoir peser dans les négociations face aux abattoirs.

Dans son exploitation, Pierre Cornec, n’imagine pas changer sa façon de produire. Il préfère miser sur les exportations, notamment vers la Chine, pour s’en sortir. En 2016, Pékin a importé 100 000 tonnes de porc français, ce qui avait permis à l’éleveur de réaliser une légère plus-value. En 2015 en revanche, les importations chinoises ont diminué. Une tendance qui s’est poursuivie en 2018. A Saint-Yvi, Adrien Montefusco a pour sa part choisi de diversifier ses acheteurs. D’une part, un contrat signé avec le géant de l’agroalimentaire Herta lui permet d’assurer l’écoulement de la moitié de sa production. De l’autre, le jeune agriculteur valorise ses produits en les vendant directement aux consommateurs. Une façon pour lui de montrer la réalité de son métier et de séduire ses clients avec des produits locaux.

Sophie Bardin, Tifenn Clinkemaillié et Blandine D’alena, en Bretagne

S'émanciper du marché breton, une solution pour survivre

Blandine D'alena

L’industrie porcine allemande, un modèle bien engraissé

Un Euro. C’est le coût de production d'un kilo de porc aujourd'hui en Allemagne. Une somme dérisoire qui reflète la compétitivité d'une industrie porcine devenue en 15 ans la première en Europe et la troisième au monde.

Erik Thijssen devant l’un des baraquements de son élevage. / Sarah Hofmeier

« Tout est bon dans le cochon : sa viande, ses os, ses déjections, on utilise tout ! », s’enthousiasme Erik Thijssen, accoudé à son bureau. Autour de lui, tout n’est que cochon. Au mur, une peinture géante représentant en mille couleurs la tête d’un porc, sur la table, des petites figurines porcines en bronze, l’animal est même imprimé jusque sur les coussins du canapé. Cet amour du cochon s’explique aisément : ce sont ses porcs qui le font prospérer. D’abord au Pays-Bas, dans la région de Limburg, où il reprend l’exploitation familiale en 1983. En 2009, il décide de s’installer en Allemagne, à Schwepnitz, un petit village à quelques dizaines de kilomètres de la frontière polonaise. Une localité que lui ont recommandé plusieurs de ses collègues, qui, comme lui, étaient attirés par les nouvelles opportunités économiques offertes par les nouveaux Länder à l’Est de l’Allemagne.

À la conquête de nouvelles terres

Le Mecklembourg-Poméranie, le Brandebourg et Berlin, la Saxe et la Saxe-Anhalt représentent en effet un nouvel Eldorado pour les éleveurs porcins. L’industrie, qui avait son fief jusque-là en Basse-Saxe, dans le Nord-ouest du pays, connaît un nouveau souffle à l’Est depuis la réunification allemande. Des exploitations de plusieurs milliers d’hectares, issues d’anciennes coopératives communistes, sont mises sur le marché et rachetées à bas prix. Elles s’avèrent rapidement rentables et propices à l’élevage intensif. Contrairement aux petites exploitations familiales de Bavière ou du Bade-Wurtemberg, où les cheptels dépassent rarement les quelques centaines de bêtes, elles en accueillent en moyenne un millier, certaines atteignent même les 10 000.

À Schwepnitz, Erik Thijssen peut voir les choses en grand. Sur les 7 hectares de sa nouvelle exploitation, sept baraquements entretenus par une dizaine de personnes abritent 1 600 truies reproductrices et 1 950 porcs à engraisser, pour une production de 50 000 porcs par an. Soit le triple de ce qu’il pouvait se permettre aux Pays-Bas. « Un nombre adéquat pour rester rentable ici », estime l’éleveur.

« Ici, l’anesthésie avant castration n’est pas encore obligatoire »

Les grands élevages sont encouragés depuis une quinzaine d’année par le gouvernement. En 2005, Angela Merkel et son parti, l’Union Chrétienne Démocrate (CDU), arrivent au pouvoir ; et Horst Seehofer, le nouveau ministre de l’agriculture issu du parti-frère bavarois CSU, veut rendre l’agriculture plus compétitive. Il fait du développement de l’industrie porcine sa priorité.

Les aides financières au développement de nouvelles exploitations sont augmentées, en particulier pour les éleveurs s’installant dans les régions à l’Est du pays, plus pauvres et victimes de dépeuplement. Les restrictions à l’épandage du lisier sont également levées, ce qui permet aux éleveurs d’agrandir sensiblement leur élevage et leur nombre de bêtes.

Si ces mesures vont souvent à l’encontre de l’environnement et du bien-être animal, elles attirent les éleveurs étrangers, en particulier des Pays-Bas et du Danemark. « Tout est plus souple ici. La taille des boxes pour chaque porc peut être plus petite, et l’anesthésie avant castration n’est pas encore obligatoire. Ça représente des économies considérables pour nous », explique Erik Thijssen. « C’est pour ça que des pays du Nord se contentent désormais de faire de l’élevage de truies reproductrices, et font venir les porcs ici. ». En 2017, sept millions de porcs nés au Danemark et aux Pays-Bas ont été importés en Allemagne pour y être engraissés et tués.

La nouvelle politique agricole de Horst Seehofer rencontre vite le succès économique attendu. L’Allemagne transforme son secteur porcin en une véritable industrie, avec des élevages à forte concentration. En 2007, elle passe devant la France dans la production de viande porcine. Deux ans plus tard, elle atteint son taux d’autosuffisance et devient le premier producteur en Europe. Aujourd’hui, le pays produit plus que ce dont il a besoin, et un porc sur cinq est destiné à l’exportation.

Fraude sociale dans les abattoirs

La compétitivité de l’industrie porcine allemande repose aussi sur ses 4 677 abattoirs. Ces derniers ont massivement recours aux travailleurs étrangers pour baisser les coûts de production. Si leur nombre exact est gardé secret par les employeurs, Thomas Bernhard, référant pour la production de viande du syndicat de l'industrie alimentaire Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), estime que « sur les 30 000 personnes travaillant dans le secteur, près d’un tiers seraient des travailleurs détachés, venant de Roumanie et de Bulgarie ». Ils occuperaient essentiellement les postes les plus « pénibles », comme l’abattage et l’équarrissage, que les employés allemands refusent de faire.

Les conditions de travail dans les abattoirs sont d’autant plus difficiles que de nombreux employeurs n’hésitent pas à frauder les règles sociales. « Parfois, ces salariés ne touchent que 5 euros de l'heure, alors que le SMIC horaire est fixé à 8,50 € en Allemagne ! » s'indigne Thomas Bernhard, « en plus, leurs heures supplémentaires ne sont pas payées, et ils ne bénéficient d’aucune couverture santé. S’il leur arrive quoi que ce soit ou s’ils osent se plaindre, ils risquent de tout perdre et retourner chez eux sans argent. »

Un modèle à bout de souffle

Avec 60 millions de porcs engraissés et tués chaque année sur son territoire, l’Allemagne commence à payer cher sa place de leader européen. Récemment, plusieurs scandales ont révélé les limites de son système sur-productif. Nappes phréatiques contaminées par le lisier, conditions de travail déplorables des employés des abattoirs ou maltraitance des cochons dans les élevages ont provoqué un tôlé dans l’opinion, et fragilisé la filière. Affectés par les polémiques, 4 100 élevages ont arrêté leur production entre 2012 et 2017. « La production porcine n’attire plus les jeunes producteurs, il y a beaucoup trop d’histoires en ce moment », évoque Erik Thijssen. Il pointe aussi un durcissement dans la législation : « Les choses ont changé ces dernières années. Les règles environnementales sont plus strictes, il y a plus de contrôles sanitaires et le gouvernement veut faire mettre en place plus de lois sur le bien-être animal dès l’année prochaine. » Sans compter la baisse actuelle des prix de la viande, qui l’affecte au même titre que ses homologues des autres pays européens, plus petits : « 30 euros par cochon en moins cette année. Cela fait plusieurs années qu’on n’a pas pu verser de prime sur les bénéfices aux employés. »

Mais Erik Thijssen ne se voit pas changer de modèle d’exploitation pour autant : « On a toujours fait comme ça, je ne vois pas de problème, moi. »

Lucie Duboua-Lorsch, Sarah Hofmeier et Christina Molle, en Allemagne