PRENDRE PLACE

Les extrêmes comptent leurs femmes

Alina METZ et Clara PIERRÉ

La question de la mixité se pose avec de plus en plus d’acuité dans les mouvements d’extrême droite comme d’extrême gauche. À l’image de leur opposition politique, les deux bords adoptent des approches bien différentes.

Fin novembre à Paris, militants d’extrême gauche et d’extrême droite ont défilé lors de la marche organisée par #NousToutes pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Peu importe leur orientation politique, les mouvements militants sont amenés à se pencher sur une question : la place des femmes dans leurs troupes.

Dans les groupes d’extrême gauche, la recherche de la parité est progressivement devenue un enjeu central. Au sein de l’Union communiste libertaire, “les camarades femmes sont incitées à prendre des mandats, c’est-à-dire des postes avec plus de responsabilités”, expose Jacques, militant de longue date, âgé de 71 ans. Depuis sa création en 2019, le groupe se compose d’autant d’hommes que de femmes. Pour favoriser ces dernières, le mouvement a décidé de mettre en place des règles : “Dans une réunion, lorsqu’une femme souhaite parler, elle va passer avant les hommes même s’ils ont demandé la parole avant elle”, explique le septuagénaire. Les antifascistes, comme d’autres mouvements d’extrême gauche, considèrent la parité comme essentielle. Voulant garder un anonymat complet, Lola*, 25 ans et antifa depuis deux ans, ne précise pas le nombre de militants dans son groupe. Mais elle insiste : “Il y a autant de mecs que de meufs.”

Lutter contre toutes les formes de discrimation

Mais le volontarisme ne suffit pas : ces femmes demeurent proportionnellement plus éloignées du terrain que les hommes, notamment lors des “actions risquées”. D’après les militants antifa, cet écart ne serait pas lié à une question de genre mais de force physique. La préparation des femmes aux confrontations violentes serait insuffisante, selon Marco*, 21 ans et militant antifasciste depuis trois ans. Lola souligne que, parfois, “ça demande d’être capable de gérer les trucs d’un point de vue physique. Du coup, les personnes qui sont moins sportives vont moins sur ce genre d'action”. Selon elle, les femmes “sont peut-être moins poussées à continuer le sport dès qu’elles arrivent à l’adolescence et cela pourrait expliquer que ce sont les mecs qui sont plus sportifs que les meufs, ce qui est assez chiant”. Lola y trouve une source de motivation pour se mettre au sport. Cette implication des femmes rassure Marco en ce qu’elle “permet de lutter contre le cliché des ‘antifas masculinistes’”. Le collectif est souvent réduit à un groupe d’hommes qui castagnent avec des militants d’extrême droite ou avec la police.

Cette volonté de ne pas faire de distinctions basées sur le genre est renforcée par l’importance que ces mouvements accordent au féminisme. Selon Lola, il faut que les femmes se battent “face aux oppressions patriarcales et capitalistes”. Il s’agit donc d’une vision intersectionnelle des luttes, qui s’attaque à toutes les formes de domination à la fois. Selon la militante, “on ne peut pas lutter contre l’oppression des femmes sans combattre l’oppression des personnes précaires ou LGBTQ+”.

Si, à l’extrême gauche, la recherche de la parité a porté ses fruits, les femmes sont encore minoritaires dans les groupes d’extrême droite. Pour autant, que ce soit à l’Action française (AF) ou chez Génération Zemmour (GZ), atteindre la parité n’est pas une priorité. Pour Aurore, 19 ans et soutien du polémiste depuis un peu plus d’un mois, “ce sont les femmes qui viennent à nous, moi je ne vais pas aller démarcher une amie pour qu’elle vienne chez Génération Zemmour parce que c’est une fille. On ne cherche pas particulièrement à avoir un maximum de femmes”. Selon elle, la quête de la parité représenterait un frein à la sélection par le mérite. Ludivine*, 20 ans et militante à l’AF depuis trois ans, justifie cette position : “Ce qui importe le plus, c’est la motivation, la formation, les compétences et l’implication.” Cela n’empêche pas les quelques femmes présentes d’accéder parfois à des postes à responsabilités : Ludivine est à la tête d’un groupe d’une vingtaine de militants. Chez GZ, Aurore chapeaute une quarantaine de membres et Thonia une centaine de personnes.

Gardes du corps

Dans ces mouvements, la différence entre les sexes est mise en avant pour justifier des rôles légèrement différents. Les militantes participent en effet à toutes les actions, du collage au tractage et aux manifestations. Mais elles sont très souvent accompagnées par des hommes qui jouent les gardes du corps : “S’il n’y a que des femmes et qu’elles se font aborder par une horde de gauchistes, il y a de grands risques qu’elles se fassent éclater la tronche. Les hommes sont là, ils sont grands, ils sont musclés. Donc si on se fait attaquer, les femmes, on se met un peu en retrait et eux ils utilisent leur droit à la légitime défense”, explique Thonia, 23 ans, active chez Génération Zemmour depuis neuf mois. Selon ces militants d’extrême droite, il n’est ni possible ni souhaitable de mettre en place une égalité stricte entre les deux sexes. “Il faut une égalité de droit, mais l’homme et la femme sont différents par essence et on doit cultiver cette différence pour préserver la diversité”, avance Ludivine.

Au sein des mouvements d’extrême droite, Némésis détonne par son positionnement ouvertement féministe. Le groupe fait le lien entre insécurité, notamment pour les femmes, et immigration, conformément à la position des identitaires. Aurore, membre du groupe depuis peu, explique que selon elle, “95 % des agresseurs sont des personnes d’origine étrangère. Je ne dis pas que c'est lié au fait qu’ils sont étrangers mais il faut peut être s’interroger sur leur rapport à leur culture, leurs valeurs, leur vision de la femme. Pour moi, être féministe c’est surtout oser dénoncer tout le monde sans protéger certains profils”. Thonia trouve en Éric Zemmour celui qui peut porter ce combat : “Je le soutiens parce que je suis une femme, je me sens soutenue par lui en tant que femme parce qu’il fait le lien entre insécurité et immigration.”

La gauche accuse très régulièrement l’extrême droite de s’intéresser à la question de la place des femmes par calcul politique et afin de véhiculer des idées xénophobes. Mais force est de constater que ces mouvements prennent de l’ampleur : en mars 2021, le collectif Némésis ne comptait qu’une quarantaine d’adhérentes. Six mois plus tard, d’après un journaliste qui a enquêté sur le groupe, elles étaient 250. Et sur Twitter, la très médiatique créatrice du collectif est suivie par plus de 11 000 personnes.

*Les prénoms ont été modifiés.

HABITER

En ZAD organisée

Éléonore DISDERO

Lützerath, petit hameau allemand de Rhénanie, résiste à l’extension de la mine de charbon voisine, l’une des plus grandes d’Europe. Sur place depuis un an, écologistes et révolutionnaires ont déclaré le village zone à défendre.

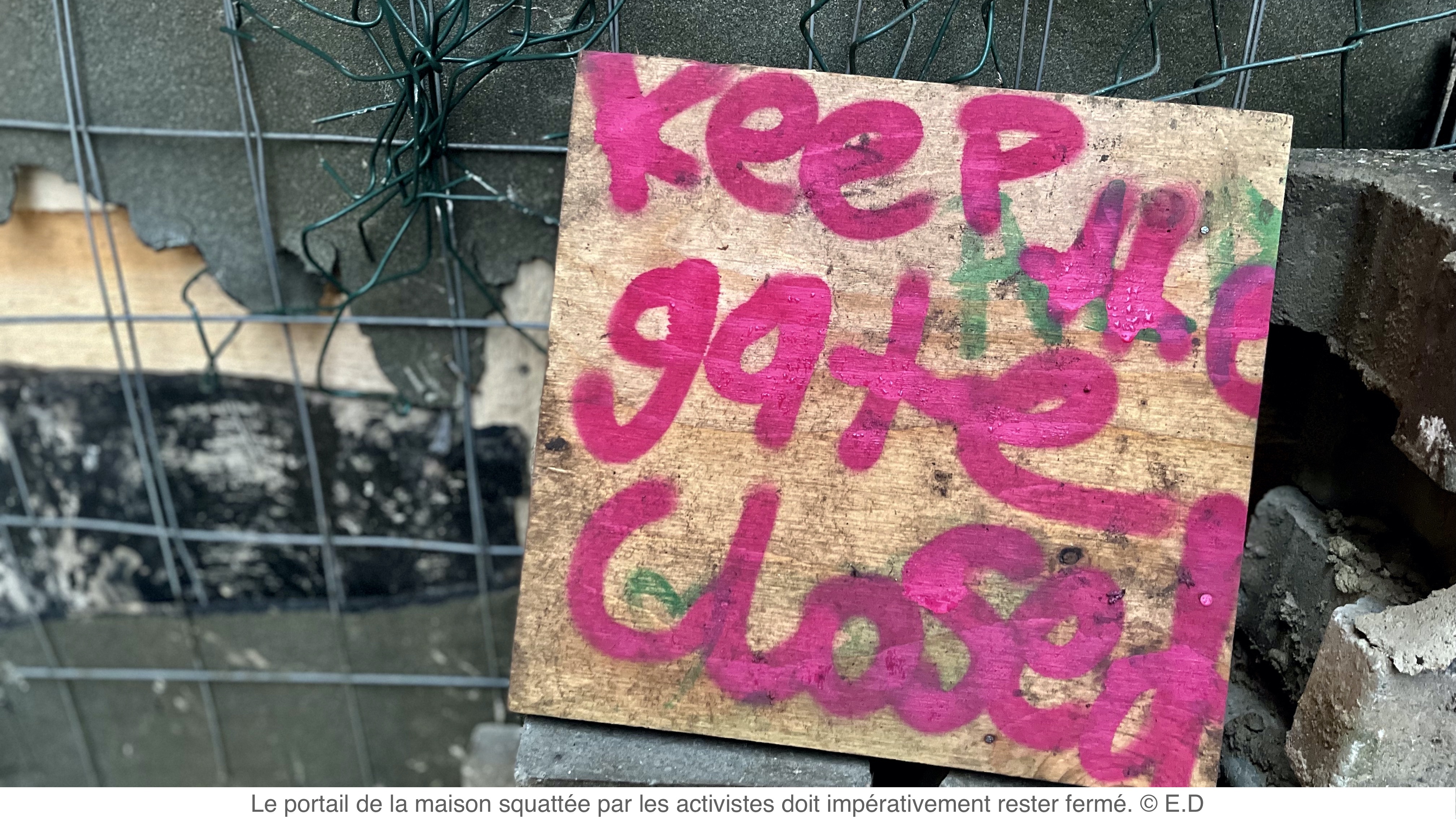

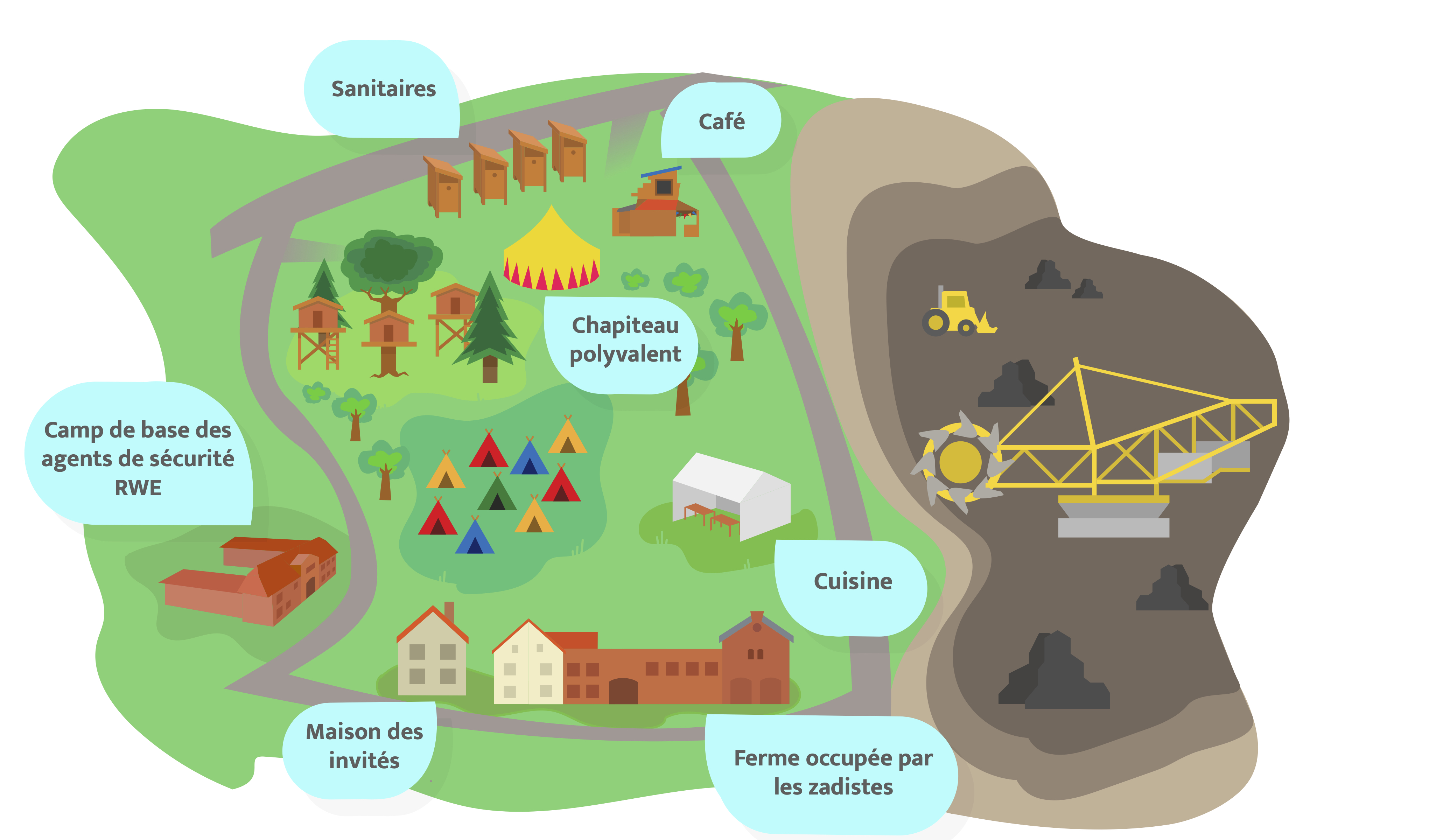

C’est entre les arbres dénudés par l’hiver, la brume et la boue que les activistes de la zone à défendre (ZAD) de Lützerath, dans le nord-ouest de l’Allemagne, tentent de mettre sur pied leur société idéale. Ce petit camp perdu au fond des champs, face à une mine de charbon qui grignote petit à petit les villages alentour, est devenu en l’espace de quelques mois un laboratoire d’expérimentation sociale. “Ici, je ne joue pas de rôle, je suis qui je veux être. J’ai d’ailleurs choisi mon nom, explique cette Allemande qui se fait appeler Litchi. J’ai enfin confiance en moi car je tente de nouvelles choses, sans peur d’être jugée.” Si cette liberté a un coût, son prix prend la forme des nombreuses règles et conventions à respecter. Un peu officielles, beaucoup officieuses, celles-ci cadrent avec rigueur le quotidien d’une centaine de militants. Bien que ces derniers se présentent d’emblée comme des anarchistes, exit le slogan “il est interdit d’interdire”. Ici, la vie en communauté s’articule autour de nombreuses injonctions.

Sur le terrain de cet ancien corps de ferme, pas de hiérarchie, ni de jugement. Et surtout pas de rapports de force basés sur le genre, la couleur de peau ou la religion. Au-delà de la lutte contre le dérèglement climatique, c’est tout un modèle de société horizontale que promeuvent les activistes. “Si nous avons appelé notre camp une ZAD, c’est justement pour montrer que nous sommes prêts à nous montrer radicaux pour changer les racines du système”, précise Salomé, une jeune militante Allemande qui mentionne en exemple la célèbre ZAD française de Notre-Dame-des-Landes. Le but ici ? Ne pas dépendre du monde capitaliste, qui, selon les zadistes, exploite la nature et les hommes. “On essaie de vivre en solidarité, d’être une vraie communauté où l’on peut compter les uns sur les autres. Et pour que cette utopie soit réaliste, il faut quelques points de structure”, détaille-t-elle encore entre deux tours de garde.

Covid oblige, des panneaux disséminés sur la ZAD rappellent des règles “logiques”, selon les propres mots des activistes : se faire tester une fois par semaine, se laver et se désinfecter les mains fréquemment, porter le masque à l’intérieur des tentes et devant le grand barnum blanc où sont distribués les repas. D’autres normes de conduite sont moins évidentes. S’il est autorisé de fumer ou de consommer de la drogue dans certains espaces, attention à ne pas déranger ses voisins. Le cannabis reste le stupéfiant le plus utilisé mais certains zadistes consomment également des drogues de synthèse, comme la méthamphétamine. L’utilisation de substances est expressément interdite dans les parties communes, en intérieur comme en extérieur. “On peut faire ce qu’on veut, mais sans gêner les autres qui ne voudraient pas voir ou sentir l’odeur de la drogue. Tout le monde doit se sentir bien”, affirme Wanja, guitare dans une main et joint dans l’autre.

Côté langage, il est bien vu de demander les pronoms de son interlocuteur à la première rencontre pour ne pas risquer de le mégenrer. De même, plutôt que “femme” ou “homme”, il faudra utiliser le terme “humain”, ou “Mensch” en allemand. Jacob, Allemand lui aussi et poussé à s’investir sur la ZAD par sa copine, avoue à demi-mot la difficulté d’intégrer tous les codes. “En arrivant, j’avais très peur d’offenser quelqu’un. Avec le temps, ça va un peu mieux. On s’habitue.”

Les habitants de la ZAD se réunissent tous les deux jours, en fin de journée, pour débattre sous un grand chapiteau rouge et jaune aux airs circassiens. Le plenary - comprendre session parlementaire à la zadiste - permet aux activistes de discuter des actualités du camp, comme la situation judiciaire et sécuritaire de la ZAD, de partager les corvées, bref, de prendre des décisions pour le collectif. La vie quotidienne s’organise autour des tâches domestiques, effectuées sur la base du volontariat. Certains s’occupent de sortir les poubelles, d’autres cuisinent et distribuent les repas, toujours vegan. Au menu : lentilles, tofu, légumes crus - des carottes ou des panais en hiver -, le tout accompagné d’un verre de thé aux herbes ou au gingembre. Les denrées sont en majorité données par des habitants extérieurs, un signe de soutien à la cause. Ceux qui s’occupent de la plonge se chargent des centaines d’assiettes en porcelaine qui s'amoncellent dans de grands bacs après chaque repas. Pour le ménage, il s’agit de nettoyer les toilettes sèches ou les espaces en commun, où l’on retrouve de nombreuses bouteilles Club-Mate, une boisson caféinée au maté, à la mode en Allemagne. Aussi, un service de navette assure les liaisons avec les gares avoisinantes pour aller chercher les nouveaux arrivants.

Une cabane awareness

Une équipe médias est en charge de la communication extérieure et des relations avec la presse. Un autre groupe veille à la santé psychologique des militants, notamment ceux en situation d’addiction à la drogue. Ainsi, les personnes en souffrance peuvent venir se confier dans une cabane en bois située au centre de la ZAD et surmontée d’une grande affiche rouge indiquant awareness.

Si beaucoup sont sur place avant tout pour la lutte environnementale, de nombreux partisans reconnaissent venir sur la ZAD pour se reposer, profiter de leur temps libre sans peur d’être jugé. Leur simple présence est un acte militant en soi. “C’est super important d’avoir un endroit où l’on ne ressent pas la pression, pour dormir et simplement prendre le temps”, reconnaît Wanja, cette Allemande qui vit dans une cabane perchée en haut d’un arbre.

Pour Maria, la ZAD est un “lieu d’expériences, où l’on peut apprendre à vivre ensemble de la meilleure manière possible. Si quelque chose ne marche pas, on essaie d’une autre façon.” Selon cette jeune Tchèque, prompte à émettre des réserves sur la composition de la ZAD, la plupart des activistes de Lützerath sont “blancs, allemands et de classe moyenne”. Par exemple, beaucoup maîtrisent l’anglais à la perfection, quelques-uns parlent aussi le français, signe d’un niveau d’études élevé. “S’il y a une expulsion du camp, la majorité des personnes pourront rentrer chez elles ou chez leurs proches. Quand on n’a nulle part où aller, comme moi, on voit les choses un peu différemment. Je me rends compte que peu de gens ici sont intéressés par ma situation. Alors oui, même si on essaie d’être le plus inclusif possible et que tout le monde est en théorie le bienvenu, il y a toujours des angles morts.”

Les codes qui régissent cette vie en communauté ne font pas l’unanimité. Marlon, un Français qui se déplace de ZAD en ZAD depuis ses 14 ans, observe avec circonspection une “détérioration interne de la lutte”. “Si les anarchistes sont partis de Babylone [la société capitaliste, NDLR], c’est pour échapper aux lois, au conformisme. Mais les ZAD sont en train de se faire récupérer par des lobbies ou des organismes comme Extinction rebellion qui imposent leur truc. C’est épuisant, ils vont dégoûter tout le monde.” Pas d’alcool, toilettes non mixtes, véganisme obligatoire. “Ce qu’ils veulent, c’est faire des ZAD clean”, analyse le jeune homme de 26 ans.

Là réside toute la difficulté des ZAD et des micro-sociétés alternatives : conjuguer l’absolue liberté des individus avec les normes du collectif. À Lützerath, l’émancipation totale et entière des conventions dont rêve Marlon n’est pas pour tout de suite.

INCARNER

Les corps politiques

Léonie CORNET et Laura REMOUÉ

Sculpté, maquillé, exhibé, le corps est un outil de la lutte. Cette implication physique demande un engagement de tous les jours.

“On ne va pas faire avancer les choses si on reste toujours à faire les bisounours, à se serrer la main gentiment.” Tristan Marchand, membre du mouvement royaliste Action française, admet que la confrontation physique fait partie de son quotidien de militant. Foot et rugby pour renforcer la cohésion, sports de combat pour endurcir le corps et l’esprit. “On est très clairs avec les personnes qui nous contactent, on ne va pas leur faire miroiter quelque chose de beau, rester assis sur une chaise en conférence et faire du tractage tout gentillet à la sortie d’une église.”

C’est grâce à la boxe que le sociologue Samuel Bouron a pu infiltrer un groupe de jeunes identitaires le temps d’un camp d’été, en 2010. Il y a constaté l’importance du corps dans la construction de la figure du “bon” militant. Néanmoins, il remarque que “la finalité n’est pas de devenir expert en arts martiaux. Par la boxe, on intériorise une vision du monde, l’idée que nous, identitaires, on serait une forme d’élite”.

Sur son compte YouTube, Génération identitaire met en avant des séances de combat organisées lors des camps d’été, mais aussi la pratique individuelle de la musculation. “Le corps qui faiblit est perçu comme un déclin, donc il faut l’entretenir”, souligne Samuel Bouron. La pratique sportive structure ainsi le quotidien des militants. À Lyon, l'Agogé s’affiche par exemple comme “salle de boxe identitaire”. Dans sa vidéo de présentation, ce lieu de rassemblement informel de Génération identitaire insiste sur la musculation, en montrant des hommes soulevant des haltères ou effectuant des tractions.

Bloquer plutôt que frapper

Mais la violence n’est pas la seule arme dont disposent les militants. En faisant obstacle ou en se mettant en scène, des mouvements de désobéissance civile utilisent autrement leur corps.

En plein centre de Strasbourg, c’est un vendredi soir que la branche locale d’Extinction rebellion a choisi d’arrêter la circulation en positionnant un de ses membres au milieu de la chaussée. Un seul homme assis à hauteur de phares, symbolisant la vulnérabilité face au dérèglement climatique.

Dans les années 90, Act-up Paris a importé en France un mode d’action similaire mais autrement symbolique : les die-in. Alors que l’association luttait pour l’avancée de la recherche contre le Sida, elle organisait des happenings consistant à s’allonger sur la voie publique, en signe de deuil. “On fait du corps – organisme malade ou objet de désir – une cause”, analyse Victoire Patouillard, ancienne directrice d’Act-up, dans un article publié dans EcoRev. Pour elle, le corps est une “ressource” du mouvement.

Didier Lestrade, cofondateur d’Act-up Paris et à l’époque journaliste, assume que les die-in étaient avant tout une arme médiatique. Il raconte comment le corps était tout autant mobilisé pendant les manifestations, par la marche, les sifflements et les slogans. Didier Lestrade se souvient que les die-in représentaient pour les militants des instants intenses, paradoxalement apaisants, des “moments de réflexion qui rappellent le souvenir des personnes mortes. Un côté presque religieux, un rite”.

Défendre la cause, incarner ses victimes

Aujourd’hui, les die-in sont adoptés aussi bien pour sensibiliser aux féminicides que pour faire avancer la cause animaliste. Au carrefour de ces engagements, Solveig Halloin, cofondatrice du mouvement femelliste [contraction de féministe et animaliste, NDLR] Boucherie Abolition, donne à voir la violence à l’égard des animaux en dessinant sur son corps les découpes des morceaux de boucherie et en s’aspergeant de faux sang. Les modes d’action qu’emploie l’ancienne Femen sont sensiblement les mêmes : topless, messages peints sur le corps, cris… Personnifier les animaux dans des mises en scène fait également partie des méthodes de 269 Life France. Jesper Ek, chargé de la branche strasbourgeoise, s'est perforé la joue avec un hameçon pour dénoncer la surpêche : “L’inconfort est une certitude mais ça fait partie de mon engagement. Je risquais la paralysie faciale et j’en étais conscient.”

Les actions chocs, Laura en a aussi l’habitude. Mais son truc à elle, c’est plutôt les acrobaties. Artiste de cirque et Femen, elle simule en 2016 une pendaison du haut de la passerelle Debilly à Paris contre la venue d’Hassan Rohani. En 2020, elle grimpe en haut d’un mât pour remplacer le drapeau de l’ambassade biélorusse à Paris par celui des opposants au régime d’Alexandre Loukachenko. Ce jour-là, Laura est accompagnée de cinq autres militantes. Pantalons rouges et peinture noire sur leurs torses nus, elles surgissent en courant, suivies par des journalistes. Grâce à un escabeau et beaucoup d'entraide, elles réussissent à escalader les grilles de l'ambassade.

Le corps, manifeste politique

Les Femen se réunissent en temps normal une fois par semaine afin d’améliorer leur agilité, bien que la pandémie ait modifié leurs habitudes. “On essaie de faire des entraînements sportifs”, explique Laura. Elle s'est exercée sur un lampadaire avant de gravir le mât. “Pour certaines actions, il faut savoir escalader des choses hautes, très vite, donc on a besoin de savoir qu’on est capable de le faire.” Les nouvelles recrues doivent aussi apprendre à adopter la posture fière des Femen face aux caméras : “Notre corps est une affiche, un porte-voix, notre manifeste”, écrivent-elles dans leur livre Rébellion.

Si leur objectif est de désexualiser leur poitrine, leur topless politique reste considéré juridiquement comme de l’exhibitionnisme. Depuis leurs premières actions en France, les Femen ont été poursuivies en justice à de multiples reprises. En février 2020, la Cour de cassation a approuvé la relaxe d’Iana Zhdanova, afin de ne pas porter atteinte à la liberté d’expression, tout en réaffirmant que le topless, même politique, constituait une exhibition sexuelle. Le corps, moyen de lutte, devient l’objet même de la contestation.

SE DÉCHIRER

Défaites de famille

Laure SOLÉ

Se lancer dans un engagement politique radical implique-t-il de s'éloigner de ses proches ? Pas facile de concilier vie militante et vie d'avant quand on ne veut plus faire de compromis.

“Je ne peux rien attendre d'eux, ils ne peuvent pas comprendre”. Diane est jeune militante pour plusieurs collectifs féministes, en rupture avec son père et son frère. Rien ne présageait une telle cassure. Diane a grandi avec une famille partageant avec elle des valeurs de gauche. Ses proches ne l'ont pourtant pas suivie dans son engagement contre la misogynie et le patriarcat. Un refus net que Diane assimile à un désaveu. D'autres militants ont vécu des expériences analogues : Manuel est gilet jaune, Lou activiste pour Extinction rebellion, Carole contre le passe sanitaire. Comment les militants radicaux vivent-ils la défiance voire l'abandon de la part leurs proches ? Ils racontent.

Épisode 1 - Lou, militante à Extinction rebellion

Lou a 26 ans. Au fur et à mesure de son engagement, elle a essuyé la défiance de ses parents. Une situation à laquelle l'activiste d'Extinction rebellion s'est résignée, non sans mal.

Épisode 2 - Diane, colleuse et militante féministe

Diane est étudiante à Lyon. Aux dernières vacances d'hiver, elle a décidé de passer quelques jours chez son père et son frère. Alors qu'elle n'aspirait qu'à du calme, elle a été attaquée au sujet de son engagement féministe. [Attention, ce podcast aborde brièvement le sujet du viol]

Épisode 3 - Manuel, gilet jaune

Manuel, 42 ans, est professionnel de santé et gilet jaune. Pendant un an et demi, il consacre deux jours par semaine aux manifestations et aux occupations de rond-points. Depuis, il s'est brouillé avec son oncle.

Épisode 4 - Carole, militante opposée au passe sanitaire

Carole est maman d'un petit garçon de sept ans. Opposée au port du masque, au vaccin et au passe sanitaire, elle s'attriste de voir ses amies de toujours respecter les règles sanitaires.