Société confisque l’AOP

Infographies d'Amanda Marmillod

Photos d'Ismérie Vergne

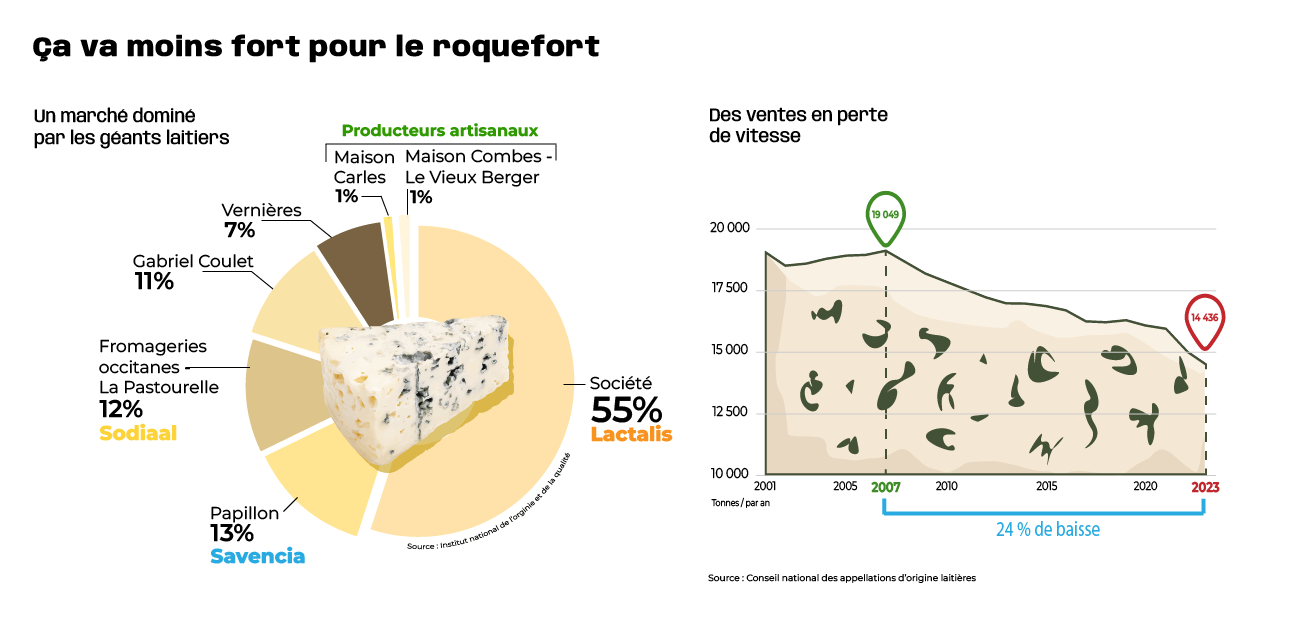

Face au recul des ventes de roquefort, les producteur·ices de lait de brebis sont de plus en plus dépendant·es de Lactalis. La stratégie commerciale du géant laitier assure un débouché aux éleveur·euses aveyronnais·es tout en fragilisant la production du roquefort.

« Paysans, ne nous laissons pas traire », « Roquefort vache à lait de Lactalis, stop ! », « Société tu ne m’auras pas ». Le long de la départementale 999, à Saint-Rome-de-Cernon (Aveyron), les pancartes se fondent désormais dans le paysage. Une route cabossée s'enfonçant à travers champs débouche sur une ferme gardée par des chiens. Les aboiements cessent sur les ordres d’une voix au fort accent du sud. Cheveux grisonnants, jean et veste estampillée « Roquefort Société », Christian Cros produit du lait de brebis, mais pas n’importe lequel. Celui qui sert à fabriquer le premier fromage labellisé appellation d’origine, affiné dans des caves à une dizaine de kilomètres de là : le roquefort.

Christian Cros, 58 ans, est producteur de lait de brebis bio. ©Ismérie Vergne

Depuis son implantation en 1993, l’éleveur collabore avec la Société des caves qui, chaque jour, vient collecter son lait. La marque, plus connue sous le nom Société, est devenue en 1992 une filiale du géant français Lactalis, numéro un mondial du lait. Bien qu’associé à la firme, Christian Cros n’est pourtant pas en adéquation avec les valeurs du groupe qui détient 55 % de la production de roquefort. Plus généralement, c’est tout le productivisme qui règne dans la filière qu’il remet en cause.

« Aujourd’hui c’est : du lait, du lait, du lait. Le savoir-faire ? Ils s’en foutent. Eux, ce qu’ils veulent, c’est pisser du lait », regrette le cinquantenaire avant de glisser sèchement : « Si les anciens revenaient et qu’ils voyaient ce que les exploitations sont devenues, ils nous foutraient des baffes. »

Engagé au sein de la Confédération paysanne, un syndicat professionnel qui s’oppose à l’industrialisation de l’agriculture, Christian Cros plaide pour la sauvegarde d’un mode de production traditionnel. « Nous, ce qu'on défend, ce sont des producteurs nombreux mais sûrs. Des fermes à taille humaine et un produit pour un territoire », soutient celui qui maintient son cheptel à 400 bêtes. En une vingtaine d’années, le territoire a changé de visage. Le nombre de fermes dans le bassin de Roquefort a diminué de moitié pour tomber à 1300. La raison ? Le départ de nombreux·ses exploitant·es ne se retrouvant plus dans le prix d’achat du lait pour le roquefort.

À 30 kilomètres à l’ouest de Saint-Rome-de-Cernon, le paysage change brusquement. Le causse aride du Larzac laisse place à des collines moins accidentées et verdoyantes. Un bêlement incessant vient troubler la quiétude de ce début d’après-midi à Rebourguil (Aveyron). Le matin même, les brebis ont été séparées de leurs agneaux. « Ici on produit du lait de brebis pour Société, Lou Pérac, Salakis », peut-on lire sur le mur de la bergerie où les malheureuses cherchent leur progéniture.

Une pancarte « offerte » par Lactalis. « Ils nous font bien comprendre qu'on n'est pas que producteurs de roquefort », lance Maryline Bonnet, assise dans sa salle à manger. Depuis onze générations, la famille Bonnet travaille avec la Société des caves, comme aujourd’hui deux tiers des exploitant·es du bassin.

Au fil des années, l’agricultrice a vu le pourcentage de son lait utilisé pour la production d’autres fromages grimper. Une situation subie par la famille qui ne se retrouve pas dans le volume de lait acheté au prix « roquefort ».

Dans la ferme des Bonnet, 73 % du lait de brebis sert à la production d’autres fromages de Lactalis. ©Ismérie Vergne

Le contrat signé entre les Bonnet et le fabricant prévoit une rémunération d’environ 1,25 euro par litre de lait destiné au roquefort. Or seulement 27 % du lait produit dans leur exploitation sont destinés à la fabrication de ce fromage. Ce chiffre est le résultat de la politique menée par Lactalis. À titre de comparaison, les concurrents Papillon ou Gabriel Coulet, respectivement deuxième et quatrième producteurs de roquefort, maintiennent un taux autour de 65 %.

Les 73 % restants, payés 20 centimes de moins, sont assignés à la « diversification ». Ce procédé permet de récupérer le « trop-plein » de lait et de l’envoyer pour produire les autres fromages de lait de brebis affiliés à Lactalis, comme Salakis ou Lou Pérac. « On s’efforce de faire de la qualité pour répondre à un cahier des charges lait cru exigeant qui est un garde-fou. Mais finalement, on fait tout ça pour que seulement un quart de notre lait serve à faire du lait cru. Tout le reste est pasteurisé pour la diversification. Je trouve que c'est dommage. Ça nous fait perdre un peu notre identité », regrette Maryline Bonnet.

© Amanda Marmillod

Lucide, elle reconnaît tout de même l’importance de la diversification pour valoriser un lait que la production de roquefort, en baisse, ne peut plus absorber. Alors que son fils Yvan, 20 ans, va bientôt reprendre la ferme, la mère ne se voit pas arrêter de produire du lait pour le roquefort.

« Même si on sait que notre lait fait autre chose, on fait tout pour qu’il soit “aopable”, qu'on le goûte bien. [...] Les gens sont très attachés à l'AOP parce qu'ici, dans nos territoires difficiles, on sait bien que c'est uniquement par un produit de qualité qu'on va arriver à s'en sortir. Nous, ce ne sont pas les volumes qui vont nous faire sortir de là. »

Les camions de Lactalis récupèrent les fromages prêts à être vendus à l’usine de conditionnement de Roquefort-sur-Soulzon. © Ismérie Vergne

La famille Bonnet pourrait très bien changer de collaborateur·ices au bout de ses cinq ans de contrat mais dans les faits, c’est plus compliqué. Lactalis est l’un des seuls fabricants capables d’envoyer des camions de collecte jusque dans les fermes les plus reculées, pour des volumes parfois dérisoires. Une sécurité indéniable pour les producteur·ices.

Christian Cros, qui perçoit la diversification comme « une poule aux œufs d’or » pour les industriels, partage ce constat : « Avec notre syndicat, on l’a toujours dit, dès l’instant où l’on passera sous la barre des 50 % de transformation en roquefort, on est mort. Là, tous fabricants confondus, on est difficilement à 45 %. Et chaque année, le consommateur n'est pas là en face, donc on perd un peu de transformation en roquefort.»

Depuis la fin des années 2000, la Confédération générale de Roquefort constate une érosion des ventes du « roi des fromages ». « Les premières coupes budgétaires dans les paniers des ménages, ce sont les produits plus haut de gamme comme les AOP, dont fait partie le roquefort », analyse Jérôme Faramond, président de l'organisation qui réunit les sept derniers fabricants et les représentant·es des producteur·ices de lait de brebis autour d’un but commun : défendre et valoriser leur AOP.

Avec le Covid, le recul des ventes s’est encore accéléré, menaçant l’écosystème de la filière. « C’est le roquefort qui fait vivre le territoire. S’il y a une baisse, c'est tout le territoire qui en pâtit. Quand je dis aux producteurs “si on vend plus de roquefort, on sera tous mieux payés”, je vous garantis que tout le monde est d'accord. »

© Amanda Marmillod

Pour limiter la diversification et « retrouver les vraies valeurs du roquefort », Christian Cros s’est lancé dans un nouveau projet. Il souhaite produire du roquefort fermier, directement sur son exploitation, ce que ne fait aucun fabricant aujourd’hui. « Pour l’instant on est une poignée de producteurs à être partants. La première démarche a été d’écrire un règlement intérieur plus strict que le cahier des charges du roquefort. Il est déjà très bien, mais pour nous, il n'est pas suffisant parce qu'il nous faut des garde-fous », explique-t-il.

Si l’idée est encore au stade embryonnaire, l’Aveyronnais a consulté la Société des caves qui serait prête à lui affiner ses fromages. Pour l’entreprise, commercialiser un produit fermier permettrait aussi « de renforcer son image de marque et de donner au consommateur un gage de proximité », selon l’éleveur. En produisant son fromage à la ferme, Christian Cros espère remonter à 70 % le taux de son lait transformé en roquefort. Les 30 % restants pouvant être collectés par Société. Son message est simple : « Il faut remettre le roquefort au cœur des caves. »

Troisième fromage AOP le plus consommé en France, le roquefort est connu de New York à Tokyo. Pourtant, même dans l’Hexagone, rares sont les personnes qui savent situer son lieu de fabrication.

À Roquefort-sur-Soulzon (Aveyron), un projet d’aménagement touristique entend « mettre le village de 300 habitants en adéquation avec la notoriété mondiale du produit », décrit Bernard Sirgue, maire de la commune depuis 1989. Il porte depuis 2012 Roquefort demain, qui prévoit l’inauguration d’un parking payant de 350 places, destiné à accueillir les touristes. Il sera relié par un ascenseur à la place de l’Église. Un musée sur le patrimoine local doit encore y sortir de terre.

Le premier édile entend faire de sa commune, où un millier de travailleur·euses venu·es de la vallée se pressent chaque jour, un site touristique incontournable de l’Aveyron. Il nourrit l’espoir de rééditer la performance de 2004, quand l’inauguration du Viaduc de Millau, à 20 kilomètres de là, avait drainé 400 000 visiteur·ses dans le village. Une jauge retombée à 120 000 en 2023.

Évalué à quatorze millions d’euros, le projet n’aurait pas été possible sans l’accord de Lactalis. Sa domination sur le marché s’étend aussi à tout Roquefort-sur-Soulzon, puisque la multinationale détient aujourd’hui 80 % du foncier du village industriel. « Pour faire quelque chose à Roquefort, il faut avoir Lactalis avec soi. Vous ne pouvez rien faire sans eux », déplore-t-il. Et d'ajouter, « avec ce projet c’est toute une filiale qui est servie mais Lactalis plus que les autres. » Une aubaine pour le géant laitier : il est le seul fabricant à faire payer la visite de caves et possède l’un des rares restaurants du village, ouvert uniquement en haute saison.